Gebäude und Heizung

Ist Ihr Verbrauch zu hoch? Dann werden Sie aktiv! Am Gebäude und an der Heizung lässt sich viel verbessern. Wie? Wir helfen Ihnen mit Antworten zu folgenden Themen:

Gebäudedämmung

Durch die Außenwand eines Gebäudes geht die meiste Energie verloren. Bei älteren Gebäuden können durch eine Außenwanddämmung mehr als 30 Prozent der Heizenergie eingespart werden. Durch nachträgliches Anbringen einer Wärmedämmung von etwa 16 Zentimeter Stärke bleibt die Wand warm. Es fällt kein Tauwasser an und das Mauerwerk ist vor starken Temperaturschwankungen und Regen geschützt.

Lange waren Fenster die energetischen Schwachpunkte der Gebäude. Modernes Wärmeschutzglas dämmt viermal besser als früheres Einscheibenglas und doppelt so gut wie Isolierverglasung aus den siebziger und achtziger Jahren.

Eine schlechte Dachdämmung führt im Sommer zu überhitzten und im Winter zu unbehaglich kalten Dachräumen. Sie können Abhilfe schaffen: Bei ungenutzten oder als Lagerraum dienenden Dachräumen reicht es aus, die Obergeschossdecke mit einer Dämmschicht auszulegen. Bei ausgebauten Dachgeschossen ist eine Dämmung der Dachschrägen mit einer mindestens 20 Zentimeter dicken Dämmstoffschicht und einer Dampfsperre notwendig. Wird gleichzeitig das Dach neu gedeckt, können Sie zwischen und auf den Sparren dämmen, ansonsten bietet sich die Dämmung zwischen und unter den Sparren an.

Die Kellerdecke ist der am einfachsten und preiswertesten zu dämmende Gebäudeteil. Die Energieeinsparung ist geringer als bei einer Dämmung der Außenwand oder des Daches. Der Wohnkomfort erhöht sich allerdings entscheidend, da der Boden im Erdgeschoss nicht mehr fußkalt ist. Bei einem unbeheizten Keller kann die Unterseite der Kellerdecke mit einer mindestens 8 Zentimeter dicken Dämmschicht beklebt werden.

Einen guten Überblick bietet der "Modernisierungsratgeber Energie" der DENA von 2015 oder die Homepage der Zukunft Altbau.

Es bestehen gesetzliche Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden. Diese gelten sowohl im Neubau als auch für Sanierungen von Bestandsgebäuden. Mehr dazu unter Gesetzliche Vorgaben.

Heizung

Optimierung von Heizungen

Sind alle Komponenten Ihrer Heizung gut aufeinander abgestimmt, sparen Sie bis zu 20 Prozent Heizenergie ein und gewinnen zusätzlichen Wohnkomfort. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist die Grundlage, darüber hinaus lohnt sich in vielen Fällen auch ein hydraulischer Abgleich. Dieser führt dazu, dass die Heizkörper mit der richtigen Menge an Heizwasser versorgt und damit gleichmäßig warm werden. Sollten Sie noch eine alte Umwälzpumpe haben, ist der Austausch gegen eine energiesparende Hocheffizienzpumpe angebracht. Ein entsprechender PumpenCheck hilft Ihnen bei der Entscheidung.

Auch Sie selbst können Hand anlegen: Durch die Dämmung bislang offen liegender Heizungsleitungen sparen Sie Energie und Kosten. Eine Absenkung der Heizung nachts ist ebenfalls sinnvoll, dies kann an der Heizanlage eingestellt werden.

Qualifizierte Fachbetriebe, die Ihnen beim hydraulischen Abgleich und der Auswahl einer passenden Heizungspumpe helfen, finden Sie zum Beispiel bei der Innung Sanitär, Heizung, Klima in Freiburg

Weitere Informationen zur Heizungsoptimierung finden Sie bei der Verbraucherzentrale Energieberatung. Mit einem online-basierten Heizcheck können Sie abschätzen, ob der Heizenergieverbrauch Ihres Gebäudes hoch ist.

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz des Bundes heißt offiziell: Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare Energien-Wärmegesetz . EEWärmeG). Es ist am 1.1.2009 in Kraft getreten und gilt im Land Baden-Württemberg nur für Neubauvorhaben. Es sollte nicht verwechselt werden mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes Baden- Württemberg . abgekürzt: EWärmeG BW, das für Altbauten gilt und ab 1.1.2010 neue Auflagen beim Austausch von Heizungsanlagen vorsieht.

Neubau: Bundes-Wärme-Gesetz 2009

Seit dem 1. Januar 2009 müssen auch in Baden-Württemberg Bauherren und Gebäudeeigentümer das neue bundesweite Wärmegesetz 2009 beachten, wenn sie den Bauantrag für ein neues Wohnhaus oder für ein neues Nichtwohngebäude einreichen.

Zum Erneuerbare Energien-Wärmegesetz finden Sie Informationen auf der Internetseite des Bundesministeriums Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz

Altbau: Landes-Wärme-Gesetz Novelle 2015

Besitzer von Wohn- und Nichtwohngebäuden (auch Wohnungseigentümergemeinschaften) im Bestand, d.h. alle Gebäude in Baden-Württemberg mit Bauantrag bis 31. Dezember 2008, müssen das Landes-Wärmegesetz beachten: Wenn Eigentümer die Heizungsanlage gegen eine neue austauschen, müssen sie mindestens 15 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien decken.

Zum Wärmegesetz BW finden Sie Informationen, Merkblätter und Dokumente auf den Webseiten des Umweltministeriums Baden-Württemberg: www.um.baden-wuerttemberg.de

Einbau einer neuen Heizanlage

Sowohl im Neubau wie auch beim Ersatz einer alten Heizungsanlage müssen Sie gesetzliche Vorgaben beachten. Darüber hat der Gemeinderat Freiburg 2021 den Masterplan Wärme verabscheidet: Dieser zeigt auf, welche Gebiete innerhalb der Stadt Freiburg grundsätzlich geeignet sind für den Aus- und Neubau von Wärmenetzen und wo eher eine dezentrale, gebäudespezifische Wärmeversorgung notwendig ist.

Anschluss an ein Wärmenetz

In Freiburg gibt es bereits Wärmenetze, die weiter ausgebaut und auf den Einsatz erneuerbarer Energien sowie industrieller Abwärme umgestellt werden. Eine Karte mit den schrittweisen Ausbauplänen finden Sie in FreiGIS, dem Geoinformationsportal der Stadt Freiburg, und weitere Erläuterungen dazu hier.

Wärmepumpe

Wärmepumpen machen Wärme aus der Umwelt nutzbar: aus der Außenluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich (letzteres wird als Erdwärme oder oberflächennahe Geothermie bezeichnet). Sie benötigen dafür Strom, der durch eine PV-Anlage selbst erzeugt oder aus dem Netz bezogen werden kann. Nützliche Hinweise zum Einbau einer Wärmepumpe haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Holzenergie

Eine weitere regenerative Heizungstechnik ist die Nutzung von Biomasse, die jedoch auch nur in begrenzten Mengen verfügbar ist. Für den Hausgebrauch fallen darunter vor allem Holzpellets und Holzhackschnitzel. Durch die Nutzung von Biomasse fällt kein zusätzliches CO2 an, da beim Verbrennen der nachwachsenden Rohstoffe das während dem Wachstum gebundene CO2 freigesetzt wird.

Solarenergie

Der durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach selbst erzeugte Ökostrom kann dafür genutzt werden, eine Wärmepumpe im Haus anzutreiben. Im Frühling und Herbst deckt der selbst erzeugte Strom Teile des Wärmepumpenbedarfs für die Heizung, im Sommer reicht er vollständig für die Erzeugung von Warmwasser aus. Im Winter läuft die Wärmepumpe größtenteils mit Strom aus dem Netz. Insgesamt kann sich die Kombination aus Wärmepumpe und eigener PV-Anlage lohnen, da der selbst erzeugte Strom günstiger ist als der von Stromversorgern angebotene.

Bei der Solarthermie wird mit Hilfe von Kollektoren Wasser direkt erwärmt. Dadurch können große Teile des Warmwasserbedarfs (Trink- und Duschwasser) eines Haushalts klimeneutral erzeugt werden. Eine Solarthermieanlage ist eine gute Ergänzung für eine weitere klimaneutrale Heizanlage, die dann in den Sommermonaten ausgeschaltet werden kann.

Gesetzliche Vorgaben

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gilt seit dem 1. November 2020 und fasst frühere Gesetze zusammen. Es setzt den gesetzlichen Rahmen für den sparsamen Einsatz von Energie und die Nutzung erneuerbarer Energien. So muss im Neubau die Wärmeversorgung zu 15 bis 50 Prozent (je nach gewählter Technologie) durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Bei Erweiterung und Ausbau von Bestandsgebäuden gibt das Gebäudeenergiegesetz energetische Mindeststandards vor, die erreicht werden müssen. Diese beziehen sich unter anderem darauf, wie viel Energie im Laufe eines Jahres für Heizen, Lüften, Kühlen und die Warmwasserbereitung pro Quadratmeter aufgewandt werden darf.

Gas- und Ölheizungen, die vor dem 1.1.1991 aufgestellt wurden beziehungsweise die bereits seit über 30 Jahren betrieben werden, müssen ausgetauscht werden. Diese Austauschpflicht hat folgende Ausnahmen: Niedertemperatur- und Brennwertkessel sind ausgenommen, ebenso Fälle, in denen Ein- und Zweifamilienhäuser durch die Eigentümer_innen selbst bewohnt werden.

Der Einbau von Ölheizungen ist ab 2026 verboten.

Für die nächste Version des Gebäudeenergiegesetzes (die voraussichtlich ab 2024 gilt) wird derzeit die Einführung einer 65 %-Pflicht vorbereitet. Neue Heizanlagen sollen also mindestens 65 Prozent der Wärme auf Basis von erneuerbaren Energien erzeugen.

Weitere Informationen zum GEG hat die Verbraucherzentrale hier zusammengestellt.

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg (EWärmeG)

Wenn Eigentümer_innen älterer Gebäude die Heizungsanlage gegen eine neue austauschen, müssen sie mindestens 15 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien decken. Die sogenannten Erfüllungsoptionen wie der Einsatz von Sonnenergie, Umweltwärme oder Bioenergie sind in der Regel kombinierbar. Diese Pflicht gilt für Wohn- und Nichtwohngebäude, für die der Bauantrag bis zum 31.12.2008 gestellt wurde.

Derzeit wird auf Bundesebene (im Gebäudeenergiegesetz, siehe oben) die Einführung einer 65 %-Pflicht vorbereitet, neue Heizanlagen sollen also mindestens 65 Prozent der Wärme auf Basis von erneuerbaren Energien erzeugen.

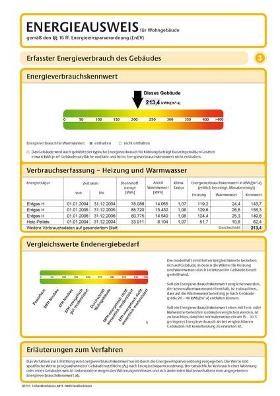

Energieausweis

Wem nutzt der Energieausweis?

Der Energieausweis für Gebäude, auch Energiepass genannt, beschreibt dessen Energieverbrauch. Dadurch kann er für Hauseigentümer_innen Einsparpotenziale aufzeigen und bietet Käufern_innen und Mieter_innen die Möglichkeit, künftige Energiekosten abzuschätzen und Gebäude hinsichtlich des Energieverbrauchs zu vergleichen.

Seit 2009 muss für alle Wohngebäude bei Neuvermietung oder Verkauf ein Energieausweis ausgestellt werden.

Wer stellt den Energieausweis aus?

Ausstellungsberechtigt sind nur Fachkräfte mit spezieller Qualifizierung. Zumeist sind dies Bauingenieur_innen und Architekt_innen oder Handwerker_innen.

Verbrauchs- und Bedarfsausweis

Den Energieausweis gibt es in zwei verschiedenen Varianten: als bedarfsorientierter Ausweis und als verbrauchsorientierter Ausweis. Welcher Ausweis verwendet werden kann, richtet sich nach der Größe, dem Baujahr und der energetischen Qualität des Gebäudes:

- Für Wohngebäude mit bis zu vier Wohneinheiten, die 1977 oder später errichtet wurden, besteht Wahlfreiheit zwischen bedarfs- und verbrauchsorientiertem Ausweis.

- Für Wohngebäude mit mehr als vier Wohneinheiten, egal welchen Baujahres, gilt ebenfalls Wahlfreiheit.

- Für Wohngebäude mit bis zu vier Wohneinheiten, die vor 1977 errichtet worden sind, ist der bedarfsorientierte Energieausweis zu verwenden. Eine Ausnahme gilt für Wohngebäude aus dieser Zeit, die den energetischen Stand der Wärmeschutzverordnung von 1977 haben. In diesen Fällen besteht ebenfalls Wahlfreiheit.

Verbrauchs- und Bedarfsausweis unterscheiden sich in der Art der Ermittlung des Energiebedarfs eines Gebäudes. Der Verbrauchsausweis wird auf Grundlage der tatsächlichen Heizenergieverbräuche der vergangenen drei Jahre erstellt. Er leitet sich also aus der Heizkostenrechnung ab und zeigt den durchschnittlichen, witterungsbereinigten Verbrauch bei einer bestimmten Nutzerin. Der Verbrauch eines anderen Nutzers kann hiervon abweichen.

Beim Bedarfsausweis wird die energetische Qualität vor allem der Außenwände und des Dachs sowie der technischen Anlagen wie z.B. Heizkessel berücksichtigt. Wichtig ist, dass der Energiebedarfswert - gerade weil er frei von individuellen und subjektiven Verhältnissen errechnet wird - einen objektiven Wert über die energetische Qualität eines Gebäudes darstellt. Der konkrete Energieverbrauch kann hiervon abweichen. Falls Sanierungen geplant werden, ist der Bedarfsausweis vorzuziehen, da er Auskunft über die Schwachstellen des Gebäudes bietet.

Wer kann helfen?

Benötigen Sie eine weitergehende Beratung? Oder planen Sie schon konkrete Maßnahmen? In Freiburg gibt es viele kompetente Partner:

Energieberater_innen

Eine Übersicht mit Fachkräften, die Ihnen beim Energiesparen im Gebäudebereich zur Seite stehen, finden Sie in der Liste der Energieberater_innen in Freiburg

Handwerksbetriebe

Handwerksbetriebe sind wichtige Partner bei allen Sanierungsmaßnahmen. Sie kümmern sich nicht nur um die Ausführung, sondern helfen auch bei der Planung und Beratung.

Mit der Handwerker-Suche der Handwerkskammer Freiburg finden Sie einen passenden Partner!

Architekt_innen

Architekturforum Freiburg e.V.

www.architekturforum-freiburg.de

Architektenkammer Baden-Württemberg

Kammerbezirk Südbaden

www.akbw.de

Bund Deutscher Architekten BDA

Landesverband Baden-Württemberg

www.bda-bawue.de

Sonstige Initiativen

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Zweigstelle Freiburg

www.verbraucherzentrale-bawue.de/beratungsstellen/freiburg

fesa e.V.

www.fesa.de

ECOtrinova e.V.

ecotrinova.de

Energieagentur Regio Freiburg GmbH

www.energieagentur-regio-freiburg.eu

Links zu Förderprogrammen

Bund und Land und die Stadt Freiburg helfen Ihnen dabei, bei Ihrem Haus den Energieverbrauch zu senken und Ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Viele Energiespar-Maßnahmen werden gefördert.