Wissenschaftliche Dokumentation der Recherche über

Die Geschichte der Alten Synagoge Freiburg aus eigentumsrechtlicher Perspektive

vorgelegt am 31.05.2019

überarbeitete Fassung, vorgelegt am 08.10.2019; aktualisiert Oktober 2020

von Julia Wolrab M.A.

1. Einleitung

„Wenn wir über das Vergangene berichten, ist die Zukunft sicher: wenn wir die Vergangenheit verleugnen, ist die Zukunft in Gefahr.“ (Elie Wiesel) [1]

Als Überlebender des Holocaust setzte sich der jüdische Schriftsteller Elie Wiesel Zeit seines Lebens für die Erinnerung und die Aufarbeitung der Geschehnisse ein, die er als 17-Jähriger u.a. im KZ Buchenwald selbst miterleben musste. Für seinen unermüdlichen Einsatz im Kampf gegen das Vergessen wurde Wiesel 1986 der Friedensnobelpreis verliehen. Sehr deutlich hat er im eingangs angeführten Zitat den Zusammenhang zwischen Vergangenem und Zukünftigem erfasst. Dieses Zitat steht damit nahezu exemplarisch für einen Auftrag der Geschichtswissenschaft, der stets auch eine politische Konnotation besitzt: Vergangenes sichtbar zu machen, um gewesene soziale Prozesse und Entwicklungen zu verstehen und daraus Schlüsse für gesellschaftliches wie individuelles menschliches Handeln in Gegenwart und Zukunft ziehen zu können. Dieses Anliegen sei auch der hier vorgelegten wissenschaftlichen Dokumentation zugrunde gelegt.

Der Platz der Alten Synagoge in Freiburg bietet ein Fenster in eines der dunkelsten und gleichzeitig am wenigsten erforschten Kapitel der knapp 900-jährigen Stadtgeschichte. Dieser Platz, der heute im Zentrum der Stadt liegt, vereint Aspekte aus Politik, Religion, Kultur, Begegnung, Repräsentanz, Abschottung, Öffnung und Zerstörung wie kaum ein anderer öffentlicher Platz in Freiburg: Bis ins 19. Jahrhundert hinein am Rande der Altstadt und außerhalb des eigentlichen Zentrums gelegen, wuchs seine Bedeutung mit der Errichtung des Freiburger Bahnhofs sowie späterer Prachtbauten rasch an. Das religiöse Zentrum des Platzes bildete ab 1870 die Synagoge [2] der Stadt Freiburg. Der 1926 nach dem Gründer der Caritas, Lorenz Werthmann, benannte Platz zog aufgrund seiner attraktiven Lage bald Begehrlichkeiten aus städtischer und unternehmerischer Seite auf sich. Als die Synagoge 1910 erweitert werden sollte, gab es erhebliche Bedenken hinsichtlich dieses Vorhabens, war doch die Verbreiterung der Straßenführung das eigentliche Ziel der Stadt. Diese, noch überwiegend pragmatischen Überlegungen wichen ab 1933 dem gezielten Wunsch der Nationalsozialisten, jüdisches Leben aus der Stadt zu verbannen und mit gezielten Aktionen gewaltsam gegen Jüdinnen und Juden in Freiburg vorzugehen. [3] Einen Höhepunkt dieser Ausschreitungen bildete im November 1938 die Zerstörung der Freiburger Synagoge, gefolgt von massenhaften Verhaftungen und Deportationen der Freiburger Juden.

Das Areal, auf dem die 1938 zerstörte Synagoge stand, wurde 1939 schließlich unter Zwang vom Oberrat der Israeliten Badens an die Stadt Freiburg verkauft. [4] Die Umstände dieses Verkaufs sind bislang kaum erforscht. Auch ein systematischer Überblick über den Verlauf der Maßnahmen, die im Zuge von Restitution und „Wiedergutmachung“ [5] nach 1945 stattgefunden haben, liegt bislang nicht vor. Ziel der vorliegenden, von der Stadt Freiburg beauftragten Arbeit ist deshalb die Recherche und Dokumentation dieser Vorgänge, ebenso wie die grundsätzliche Nachzeichnung der Geschichte der Alten Synagoge Freiburg. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf eigentumsrechtliche Aspekte sowie den Verbleib der Kaufsumme von 1939 gelegt werden.

Dabei kann sich diese Arbeit auf nur wenige lokalgeschichtliche Vorarbeiten stützen.

Andrea Brucher-Lembach hat in ihrer 2004 publizierten Dissertation dargelegt, wie die „Arisierung“ [6] und der Versuch der „Wiedergutmachung“ nach 1945 aus lokalhistorischer Perspektive in Freiburg vonstattenging und wie beide Vorgänge aus heutiger Sicht zu beurteilen sind. Sie arbeitete dafür mit Zeugnissen und Überlieferungen von Freiburger Jüdinnen und Juden und verlieh ihnen auf diese Weise eine neue Stimme. [7] Die Geschichte der Freiburger Synagoge spielt dabei jedoch keine wesentliche Rolle. Eine wissenschaftliche Betrachtung, die sich der Geschichte der zerstörten Freiburger Synagoge als zentralem Thema und somit auch dem religiösen und kulturellen Erbe der Israelitischen Gemeinde KdöR [8] nähert, ist bislang nicht erarbeitet worden.

Gerade vor dem Hintergrund der in Freiburg jüngst auf vielen Ebenen diskutierten städtischen Erinnerungskultur und des Umgangs der Öffentlichkeit mit dem Platz der Alten Synagoge heute gewinnt diese Geschichte eine neue, für die Gegenwart nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die Stadt Freiburg möchte auf diese Leerstelle reagieren und hat zu diesem Zweck diese Arbeit in Auftrag gegeben.

Problemstellung und Zielsetzung

Es ist nicht zuletzt den bislang noch nicht oder nicht hinreichend ausgewerteten Quellen geschuldet, dass die Geschichte der Freiburger Synagoge und des Areals, auf dem sie einst stand, heute noch als weitgehend unerforscht gilt. In Städten wie Berlin oder Darmstadt konnten bereits Untersuchungen angestellt werden, die Einblick in die jüngere Geschichte der zerstörten jüdischen Gotteshäuser geben und damit auch eine historiographische Grundlage für das heutige Zusammenleben liefern. [9] Die Geschichte der Freiburger Synagoge wird zwar am Rande einiger Darstellungen zur Geschichte der Freiburger Juden oder des Nationalsozialismus thematisiert. Eine Arbeit, die sich sowohl ihrer Entstehung und Bedeutung als auch dem Verlust, der Zerstörung und der Restitution widmet, wurde bislang jedoch nicht vorgelegt. Dementsprechend ergeben sich eine ganze Reihe wissenschaftlich relevanter Fragen, deren Betrachtung sich gewiss nicht auf das hier beschriebene Forschungsvorhaben beschränken lässt. Die zu erarbeitende Dokumentation fokussiert deshalb, dem Wunsch der Stadt Freiburg entsprechend, auf die bislang nicht hinreichend bekannten Besitzverhältnisse, den erzwungenen Verkauf des Synagogenareals sowie den Vorgang der Restitution rund um das Jahr 1948.

Vergleichbar kurze, wissenschaftliche Annäherungen an die Geschichte der Alten Synagoge Freiburg, beispielsweise in Form von einzelnen Kapiteln, wurden bislang vor allem von Gabriele Blod, Andrea Brucher-Lembach sowie von Kathrin Clausing vorgenommen. Blod skizziert die Zusammenhänge rund um den Bau der Freiburger Synagoge 1869/70 und bettet ihn in die Entstehung der Israelitischen Gemeinde Freiburg von 1849 bis 1871 ein. [10] Andrea Brucher-Lembach beschreibt die Vorgänge rund um die Pogromnacht und die Zerstörung der Synagoge. Sie verweist darin auf die weitere Verwendung des Areals der Synagoge, das am 15. März 1939 an die Stadt Freiburg verkauft wurde „für die Errichtung eines Parkplatzes“ sowie auf Verhandlungen, die das städtische Liegenschaftsamt schon im Vorfeld mit der Jüdischen Gemeinde geführt hat. [11] Die jüngste Betrachtung einer Teilgeschichte der Synagoge hat Kathrin Clausing im Rahmen ihrer Überblicksdarstellung zur Geschichte der Freiburger Juden im Nationalsozialismus aus einer möglichst alle Lebensbereiche integrierenden Perspektive vorgenommen. Darin legt sie mitunter dar, dass die Stadt auf das Areal, auf dem die Synagoge bis 1938 stand, bereits vor dem 1939 erfolgten Verkauf spekuliert hat und sich mit dem letztlichen Erwerb nach der Reichspogromnacht ein für die Stadt langgehegter Wunsch erfüllte. [12]

Aus den Akten des Stadtarchivs geht indes hervor, dass die Kaufsumme über 67.000 RM, abzüglich 5.602 RM für den Abbruch der Überreste der Synagoge, von der Stadt Freiburg auf ein Sperrkonto bei der Deutschen Bank eingezahlt wurde. [13] Aus den städtischen Akten kann ferner rekonstruiert werden, dass die Einzahlung der Summe auf ein Sperrkonto auch von der Israelitischen Gemeinde bestätigt wurde. [14] Der weitere Verbleib von Kaufsumme und Sperrkonto bei der Deutschen Bank gelten heute jedoch als ungewiss. Eine Recherche der Badischen Zeitung im Juli 2018 hat ergeben, dass das Zentralarchiv der Deutschen Bank keinerlei Akten oder Kontounterlagen über diesen Vorgang mehr besitzt. [15]

Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende, für die Recherche und Analyse relevante Fragen, deren Bearbeitung und Annäherung Gegenstand des in Auftrag gegebenen Werkes sein sollen.

Die Phase der „Arisierung“ ab 1933 betreffend:

- Wann und unter welchen Umständen entstand der Wunsch der Stadt, das Areal der Israelitischen Gemeinde zu erwerben bzw. für sich nutzbar zu machen?

- Welchen Einfluss hatten die städtebaulichen Pläne der Stadt auf den erzwungenen Verkauf des Areals?

- Welche Behörden waren an diesem Verkauf und der im Vorfeld geführten Verhandlungen beteiligt? Wie sind diese im Einzelnen vorgegangen?

- Wie ist der Verkauf des Synagogenareals vor dem Hintergrund weiterer Arisierungsvorgänge in Freiburg und Baden einzuschätzen?

- Was ist mit der eingezahlten Kaufsumme und dem in den Akten erwähnten Sperrkonto geschehen?

Die Phase der Restitution betreffend:

- Wie verlief die Restitution hinsichtlich des Synagogenareals im Einzelnen?

- Auf welcher Grundlage erfolgte der Vergleich, der zwischen der Stadt Freiburg und der Israelitischen Landesgemeinde am 26. November 1948 geschlossen wurde?

- Wie ist der Vorgang der Restitution hinsichtlich des 1939 erfolgten Verkaufs „unter Zwang“ aus Sicht der vorhandenen Quellen zu beurteilen?

- Wer ist Rechtsnachfolger der damaligen Eigentümer geworden?

Das Erkenntnisinteresse dieser Forschungsarbeit besteht demnach zunächst aus der Klärung der eigentumsrechtlichen Verhältnisse des Areals der Alten Synagoge Freiburg von 1933 bis heute sowie den Umständen, die aus historiographischer Perspektive dazu geführt haben. In diesem Zusammenhang soll anschließend herausgearbeitet werden, unter welchen Umständen das Areal 1939 an die Stadt Freiburg verkauft wurde und wo die im Kaufvertrag vom 15. März 1939 angegebene Summe verblieb, die auf ein Sperrkonto eingezahlt werden sollte. Ferner gilt es, die einzelnen Schritte der Restitution zu dokumentieren. Diese Vorgänge sollen schließlich in den breiteren Kontext von „Arisierung“ und Restitution in Deutschland bzw. Baden eingebettet werden und die gegenwärtige Situation in Freiburg mitberücksichtigen.

Stand der Forschung

Historiographische Arbeiten zur Geschichte und den Schicksalen neuzeitlicher Synagogen in Deutschland bilden derzeit erstaunlicherweise noch ein Forschungsdesiderat. Zwar liegen einzelne Arbeiten zu jüdischen Gotteshäusern vor, die eine kunst- oder baugeschichtliche Perspektive einschließen. Forschungen, die sowohl auf die individuelle kulturelle Bedeutung, die Zerstörungen 1938 sowie die teilweise erfolgte Restitution nach 1945 Bezug nehmen, sind bislang jedoch ein weitgehendes Manko in der Geschichtswissenschaft. [16]

Die Alte Synagoge Freiburg findet bislang leidglich in einigen wenigen lokalgeschichtlichen Arbeiten Beachtung, darunter die bereits erwähnten Untersuchungen von Blod, Brucher-Lembach und Clausing. [17] Es lohnt daher ein Blick in vergleichbare lokalgeschichtliche Studien, deren thematische Fragestellung sich ebenfalls mit dem Prozess der „Arisisierung“ und bzw. oder dem der Restitution befassen. Ein Beispiel, das an dieser Stelle besonders herausgestellt werden soll, ist die Arbeit von Claudia Flümann zu „Arisierung“, Enteignung und Wiedergutmachung in Krefeld. [18] Aufgrund der teils desolaten Quellenlage ergibt sich für sie fast zwangsläufig die Vorgehensweise, „Arisierung“ und Restitution als zusammenhängende Prozesse zu betrachten. Akten über den Prozess der Rückerstattung könnten, so Flümann, in vielen Fällen als „Ersatzüberlieferung“ auch Auskunft über den nicht mehr rekonstruierbaren Prozess der „Arisierung“ geben. [19] Diese kombinierte Herangehensweise soll auch methodische Grundlage des hier beschriebenen Vorhabens sein. [20]

Grundsätzlich gilt das Forschungsfeld der „Arisierung“ heute aber als relativ gut untersucht und dokumentiert. [21] Bis in die 1990er Jahre hinein waren Arbeiten dazu noch die Ausnahme, was mitunter an den nur schrittweise aufgehobenen Sperrfristen lag, die eine Sichtung der vorhandenen Quellen erst zu diesem späten Zeitpunkt ermöglichten. Erste wegweisende Arbeiten auf lokalhistorischer Ebene wurden schließlich von Frank Bajohr angeführt. Es folgten weitere Untersuchungen, die ebenfalls lokale Strukturen und Begebenheiten in den Blick nahmen. [22]

Die „Wiedergutmachung“, die mit den Prozessen von „Arisierung“ und Restitution eng verbunden ist, wurde in jüngerer Zeit maßgeblich von Constantin Goschler und Hans Günter Hockerts untersucht und aufgearbeitet. [23] Goschler konnte sich für seine Forschungen auf die frühen Vorarbeiten von Walter Schwarz [24] oder Christian Pross [25] stützen, die er aufgrund ihres „moralisierenden Tonfalls“ (Pross) oder ihrer Monoperspektivität auf die Sicht der Akteure (Schwarz) teilweise kritisierte und alternative Interpretationen anbot. [26] Hockerts war es schließlich auch, der gemeinsam mit Christiane Kuller und weiteren Autoren die öffentliche Verwaltung sowie die NS-Finanzpolitik untersucht hat. [27] Ihre Arbeiten haben in dem hier umschriebenen Vorhaben auch deshalb eine Bedeutung, da die Finanzpolitik des NS-Staates den Weg für die sukzessive Entrechtung und Enteignung der Juden in besonderem Maße bereitete. [28]

Für den Rechercheprozess ebenso relevant war die Frage nach der Rolle der Deutschen Bank bei den Vorgängen rund um die Verwaltung des Sperrkontos, auf das die Kaufsumme durch die Stadt Freiburg eingezahlt wurde. Inwiefern arbeitete die Bank mit den lokalen Behörden zusammen? Welche möglichen Wege hat die Kaufsumme genommen und wen begünstigten diese Vorgänge? Eine Annäherung an diese Fragen bietet die Arbeit von Harold James, der sich intensiv mit der Deutschen Bank und dem Prozess der „Arisierung“ auseinandergesetzt hat. [29] Einen weiteren, für diese Untersuchung nicht zu vernachlässigenden Aspekt bilden schließlich auch die Ambitionen der lokalen NS-Baubehörden rund um den Generalbebauungsplan für die Stadt Freiburg, die erst kürzlich von Heinrich Schwendemann zusammengefasst wurden. [30] Dass die dort erkennbaren Motive der städtischen Behörden für den erzwungenen Ankauf des Synagogenareals noch deutlicher zutage treten mögen, war eine Hoffnung, die an die Sichtung und Analyse des vorhandenen bzw. noch auszumachenden Quellenmaterials geknüpft ist.

Quellenlage

Eine umfassendere historiographische Untersuchung und Darstellung der Geschichte der Freiburger Synagoge wurde bislang nicht vorgenommen. Die hier skizzierte Auftragsforschung verfolgt den Anspruch, vorhandenes, jedoch bislang nicht berücksichtigtes Aktenmaterial zu erschließen und auszuwerten sowie bereits bekannte Akten erneut zu sichten und zur Beantwortung der oben beschriebenen Fragenkomplexe heranzuziehen.

Hierzu kann zum einen auf die Bestände des Freiburger Stadtarchivs zurückgegriffen werden. Dort befinden sich mitunter die Akten, die den Kauf des Grundstücks 1868/69, den Bau der Synagoge sowie ihre Erweiterung dokumentieren. Ferner ist der innerstädtische Schriftverkehr zwischen dem Liegenschaftsamt und der Oberfinanzdirektion in Karlsruhe erhalten, der den Verkauf des Synagogenareals an die Stadt Freiburg dokumentiert. [31] Das Restitutionsverfahren von 1948 kann ebenfalls über die im Stadtarchiv befindlichen Akten, zumindest in Teilen, rekonstruiert werden. [32] Dazu zählen auch die Vorgänge hinsichtlich der Einfriedung des jüdischen Friedhofs und der Erbauung eines Wärter- und Leichenhauses: Verpflichtungen, die die Stadt Freiburg als Gegenleistung für den Erhalt der Grundstücke Werthmannplatz 1 und 3 im Vergleich von 1948 eingegangen ist. [33]

Im Staatsarchiv Freiburg, der Abteilung des baden-württembergischen Landesarchivs, die für den Regierungsbezirk Freiburg zuständig ist, befindet sich indes eine große Anzahl an Akten aus der Zeit der Restitution nach 1945. [34] Bei einer Recherche nach Unterlagen zum Bereich „Vermögenskontrolle/Wiedergutmachung“ im Zusammenhang mit der Synagoge in Freiburg konnte eine Akte in Form einer Sammelkarte ermittelt werden, die wichtige Rückschlüsse auf die Vorgänge der Restitution zulässt. [35] Im Generallandesarchiv in Karlsruhe (GLA), in dem das Schriftgut der Landesbehörden und Gerichte im Regierungsbezirk Karlsruhe sowie der dort angesiedelten regionalen Bundesbehörden aufbewahrt werden, konnten nach einer schriftlichen Anfrage vom 14.02.2019 mit anschließender Korrespondenz keine für die hier behandelte Fragestellung relevanten Akten aufgefunden werden. Eine Ausnahme bildet die Akte des Badischen Finanzministeriums in GLA 237, Zugang 1967-19, Nr. 2106, bezüglich der Vormerkung von Grundstücken in Freiburg, an welchen ein städtebauliches Interesse bestand. Dazu zählte auch das Flurstück der Synagoge am Werthmannplatz. [36] Die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Platz der Alten Synagoge nach 1948 lassen sich wiederum über die Registratur des Liegenschaftsamts Freiburg, welche die Autorin im Rahmen ihrer Recherchen einsehen durfte, nachzeichnen. [37]

Ein wichtiges Komplement zu den städtischen und staatlichen Akten bilden die Aufzeichnungen und Überlieferungen aus der Israelitischen Gemeinde Freiburg selbst. Insgesamt sechs Filmrollen Mikrofilm (Duplikate aus dem Holocaust Memorial Museum in Washington) mit nahezu 2.800 bislang nicht ausgewerteten Dokumenten, befinden sich in der Israelitischen Gemeinde Freiburg. Sie beinhalten zum einen den Schriftverkehr von Freiburger Mitgliedern der Israelitischen Gemeinde, vor allem der jeweiligen Vorsitzenden bzw. des Oberrats mit der Stadt Freiburg sowie mit weiteren deutschen kommunalen und Landesbehörden vor und nach 1945, aber auch Korrespondenzen zwischen einzelnen, oftmals ehemaligen Mitgliedern. Die Themen der Schriftwechsel beziehen sich u.a. auf die Themen „Rückwanderung 1945-48“, „Finanzen der Gemeinde 1927-1938“, „Korrespondenz mit der Gestapo und der Polizei über das Haus ‚Rotteckstr. 6, Beschlagnahmung’“ oder „Schriftwechsel S-Z, 1949-1950, Arisierungsbeschreibungen, Berichte über Deportationen“. Die Filme bzw. Abschnitte, die einen thematischen Bezug zu den oben aufgeworfenen Fragestellungen besitzen, wurden im Rahmen der Forschungsarbeit gesichtet und ausgewertet.

Als besonders ergiebig und hilfreich hat sich die Recherche im Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland in Heidelberg herausgestellt. Die dort aufbewahrten Korrespondenzen aus der Israelitischen Gemeinde Freiburg KdöR von 1940 bis in die 1970er Jahre hinein, die sich teilweise mit den Mikrofilmbeständen aus dem Holocaust Memorial Museum decken, ebenso wie die Akten aus der Korrespondenz von Karl Eisemann, dem Leiter der badischen Zweigstelle der „Reichsvereinigung der Juden“, die sich ebenfalls im Zentralarchiv befinden, bildeten das zentrale Quellenmaterial für die hier vorgelegte Arbeit. [38]

Informationen über den Verbleib des Sperrkontos, auf das die Kaufsumme 1939 von der Stadt Freiburg vermutlich eingezahlt worden ist, konnten mitunter im Archiv der Deutschen Bank in Frankfurt/Main eingeholt werden. [39]

Weitere Anfragen wurden an das Landesarchiv Berlin (Schreiben vom 1.12.2018) sowie an das Sonderarchiv in Moskau (Schreiben vom 29.1.2019) gerichtet. Das Landesarchiv Berlin beherbergt neben den Unterlagen des Bundesamts zur Regelung offener Vermögensfragen die Akten des ehemaligen Finanzamts Berlin Moabit-West. Die Moabiter Akten sind deshalb von besonderem Interesse, da sie die Vermögenslisten emigrierter Juden enthalten, auf deren Grundlage die Enteignung der jüdischen Bevölkerung mit erschreckender Akribie erfolgte. [40] Der Bestand des Sonderarchivs in Moskau, das 1945 als Aufbewahrungsort für nicht-russische, vor allem deutschsprachige historische Dokumente gegründet wurde, umfasst eine große Anzahl an Überlieferungen aus staatlichen Behörden und Institutionen der Reichs-, Länder-, und kommunalen Ebene sowie vereinzelt Bestände aus den während der NS-Zeit verfolgten Organisationen, so auch jüdischer Organisationen, insbesondere im Zeitraum zwischen 1918 und 1945. Die dortigen Bestände gelten als weitgehend unerforscht. Die Auskünfte und Recherchen der Mitarbeiter, sowohl in Berlin als auch in Moskau haben jedoch keine neuen Erkenntnisse oder relevante Spuren für die Rekonstruktion der Geschichte der Alten Synagoge und den angrenzenden, hier zu behandelnden Themengebieten erbracht. [41]

Methodisches Vorgehen

Wie bereits an obiger Stelle erwähnt, sieht das hier zu besprechende Forschungsvorhaben eine kombinierende Betrachtung von „Arisierungs“- und Restitutionsvorgängen am Beispiel des Areals der Alten Synagoge in Freiburg vor.

Dafür wurde in einem ersten Schritt der umfangreiche Bestand an Sekundärliteratur, der hier nur in Teilen abgebildet werden kann, herangezogen, um die Geschichte des Synagogenareals in einen größeren historischen Zusammenhang einzubetten. Hierbei wurden insbesondere folgende zentralen Ereignisse und Entwicklungen berücksichtigt: Entstehung der jüdischen Gemeinde in Freiburg, Bau der Synagoge 1869/70, antisemitische Agitationen in Teilen der Bevölkerung vor 1933, sukzessive Entrechtung der Juden auf Reichs- und Stadtebene nach 1933, Zerstörung der Synagoge 1938 sowie die sich anschließende Steigerung hinsichtlich Entrechtung, Ausplünderung und Vertreibung bis hin zur Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Nach 1945 spielten die Beginne der „Wiedergutmachung“, die Rückwanderung von Gemeindemitgliedern und der Umgang der Stadt mit dem Platz der Alten Synagoge eine besondere Rolle.

In einem zweiten Schritt wurden bereits veröffentlichte oder zumindest in Teilen bekannte Archivalien gesichtet und analysiert. Im Rahmen der Recherche haben sich auch eine Vielzahl von neuen, bislang kaum besprochenen Quellen, vor allem aus dem Zentralarchiv in Heidelberg, aufgetan, die es ermöglichen, neue Erkenntnisse und Zusammenhänge bei der Rekonstruktion der Geschichte der Alten Synagoge sowie des Verbleibs der Kaufsumme für das Synagogengrundstück aufzuzeigen. Auch diese Quellen konnten gesichtet, ausgewertet und in die vorliegende Dokumentation integriert werden.

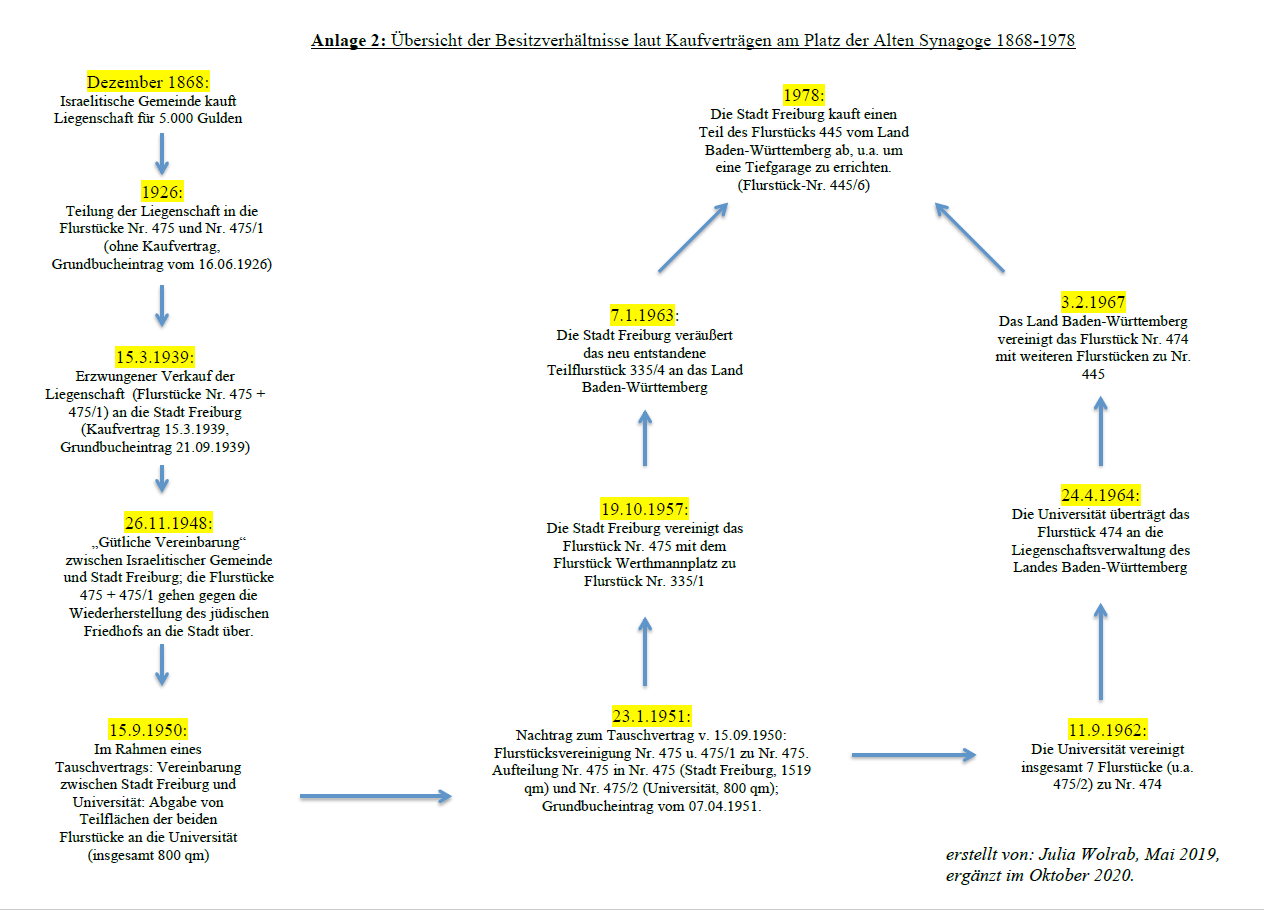

Der Aufbau der schriftlichen Dokumentation folgt einem chronologischen Schema von den Anfängen jüdischen Lebens in Freiburg im 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart im Jahr 2019. Dies erscheint sinnvoll, auch um einer möglichst breiten Zielgruppe Orientierung und einen niedrigschwelligen Zugang zu diesem Thema zu ermöglichen. Zur Illustration sollen Fotoaufnahmen in die Verschriftlichung mit einfließen. [42] Die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Platz der Alten Synagoge zwischen 1868 und 1978 werden mithilfe einer ergänzenden Skizze verdeutlicht. [43]

Der gesamte hier beschriebene Themenkomplex beinhaltet ein erhebliches Potential für Begriffskontroversen. So sind „Arisierung“, „Wiedergutmachung“ aber auch „Rückerstattung“ Ausdrücke, die in der Forschung zwar bis heute weiter reproduziert werden, allerdings kaum hinsichtlich möglicher Alternativen diskutiert wurden. Am Rande der vorzunehmenden Recherchearbeit soll deshalb der Versuch unternommen werden, die Begrifflichkeiten in ihrer Ambivalenz zu beschrieben und sie damit einer kritischen Reflexion zu unterziehen.

Am Ende der Dokumentation werden die wichtigsten Ergebnisse der Recherche schließlich noch einmal zusammengefasst, Leerstellen benannt und Perspektiven für die Weiterarbeit an offen gebliebene Fragen aufgezeigt.

2. Eine Gemeinde entsteht, eine Synagoge wird gebaut – Jüdisches Leben in Freiburg bis 1933

2.1 Jüdisches Leben und Emanzipation in Freiburg bis 1864

Um zu verstehen, welchen Stellenwert die jüdische Gemeinde und somit auch die Synagoge in Freiburg hatten, erscheint es notwendig, sich zunächst mit ihrer Entstehung und ihrer, im Vergleich zu anderen Gemeinden, sehr späten, rechtlich gesicherten Niederlassung in Freiburg zu befassen. [44] Dass im Jahr 1870 in Freiburg eine Synagoge errichtet werden konnte, ist eine Tatsache, die über Jahrhunderte hinweg als kaum denkbar erschien. So waren Juden zwar nachweislich schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg ansässig. [45] Ab dem Jahr 1338 gewährte ein „Sicherungsbrief“, auch ausgestellt durch die Stadt Freiburg, den Juden sogar Schutz und die Möglichkeit, ihren Tätigkeiten ohne größere Einschränkungen nachzugehen. Diese frühe Phase des interreligiösen Zusammenlebens endete jedoch Mitte des 14. Jahrhunderts, wie in anderen Teilen Europas auch, als die jüdische Bevölkerung im Zuge der großen Pestepidemien für diese verantwortlich gemacht und als sogenannte Brunnenvergifter verfolgt und ermordet wurde. [46] Nach zuvor erzwungenen Geständnissen wurden am 1. Januar 1349 alle Juden in Freiburg, mit Ausnahme schwangerer Frauen und Kinder, zunächst inhaftiert und am 30. Januar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. [47] In der darauffolgenden Zeit und bis ins 19. Jahrhundert hinein, siedelten sich zwar vereinzelt und mit hohen persönlichen Einschränkungen verbunden wieder Juden in Freiburg an, von einer Anerkennung als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft waren sie jedoch weit entfernt. Wenn einzelne Juden in Freiburg blieben, geschah dies auf Grundlage einer Duldung durch die Stadt, der viele Bürger ablehnend gegenüberstanden. Der Erwerb von Grundbesitz blieb den Juden zu dieser Zeit ebenso verwehrt wie die Aufnahme in die handwerklichen Zünfte. Diese beruflichen Beschränkungen, die ihnen bereits im frühen Mittelalter auferlegt worden waren, verhinderten die Integration der jüdischen Bürger in die Stadtgesellschaft bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein zusätzlich. Eine allmähliche Veränderung zugunsten einer jüdischen Emanzipation ging mit den badischen Konstitutionsedikten ab 1807 einher, die den Umbrüchen der napoleonischen Zeit und der damit vollzogenen Vergrößerung des Landes Rechnung tragen sollten. So hob das erste Badische Konstitutionsedikt vom 14. März 1807 die Juden – zumindest formal – erstmals in den Stand gleichberechtigter Staatsbürger. Konkretisiert wurde diese Festschreibung in weiteren Edikten bis 1809. Das neunte Konstitutionsedikt vom 13. Januar 1809 sicherte den Juden des Großherzogtums Badens erstmals die Gleichstellung als Religionsgemeinschaft zu. Es beinhaltete die Ausführungsbestimmungen zu den vorangegangene Konstitutionsedikten und regelte mitunter die Organisation der jüdischen Gemeinden als „kirchliche Landesorganisation“ [48] . Dazu gehörte die Ausbildung einer geistlichen Oberbehörde, dem jüdischen Oberrat. Seine neun Mitglieder trafen sich einmal pro Jahr und sollten durch den jeweiligen Regenten berufen werden. [49] Bereits ein Jahr zuvor wurden sie mit dem sechsten Konstitutionsedikt zu „erbfreien Staatsbürgern“ erklärt, behielten jedoch den Status von „Schutzbürgern“ in ihren Gemeinden und waren demnach keine vollwertigen Gemeindebürger. [50] Konkret bedeutete dies, dass die Juden ihre Religion gleichberechtigt zu anderen ausüben durften, die Übernahme oder Ausübung von politischen Tätigkeiten ihnen aber nach wie vor untersagt war, ebenso wie der Eintritt in die handwerklichen Zünfte. Darüber hinaus konnten sich die Städte auf einen Absatz im sechsten Konstitutionsedikt von 1808 berufen, der besagt, dass Orte, in denen bislang keine Juden gelebt haben, sich nach wie vor das Recht vorbehalten können, den Zuzug derselben abzulehnen (Prinzip der Gemeindefreiheit). [51] Die Juden waren somit einmal mehr vom Wohlwollen der jeweiligen Stadt abhängig und konnten das Recht auf freie Wohnsitzwahl nur sehr bedingt in Anspruch nehmen. 1809 noch verweigerte Freiburg im Widerspruch zur damaligen badischen Verfassung den Juden, sich in der Stadt niederzulassen. [52] Immerhin jedoch war es dem jüdischen Gastwirt Heinrich Weil gestattet, in der Grünwälderstraße in Freiburg Fuß zu fassen, um durchreisenden Juden in einem Gasthof, den er zunächst er vom Wirt Lorenz Steiert, später von der Stadt, gepachtet hatte, koscheres Essen und Getränke anzubieten. Heinrich Weil gilt damit als erster sesshafter Jude Freiburgs, seine 1826 geborene Tochter als erste Freiburger Jüdin. [53]

Für die vorliegende Darstellung zentral erscheint die Tatsache, dass Juden als „erbfreie Staatsbürger“ fortan in der Lage waren, Grundbesitz zu erwerben und Gewerbe zu treiben. [54] Christiane Twiehaus, die eine Untersuchung zur Rezeption der Synagogen im Großherzogtum Baden von 1806 bis 1918 vorgelegt hat, geht davon aus, dass der Grund für die Blütezeit des Synagogenbaus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mitunter auf „die neuen Erwerbsmöglichkeiten durch die Stellung als Staatsbürger“ zurückzuführen ist. [55]

Nach weiteren Rückschlägen und politischen Entwicklungen, die der jüdischen Emanzipation und Liberalisierung in Baden entgegenwirkten, kam es 1846 zu einem zentralen Schritt, der von Reinhard Rürup auch als „Wende von 1846“ bezeichnet wurde. [56] Die politische und gemeindebürgerliche Gleichstellung von Juden wurde vor dem Hintergrund der Frage nach der Stellung der „Deutschkatholiken“, die sich von der katholischen Kirche abgespalten hatten, im badischen Landtag neu diskutiert. [57] Erstmals stimmten liberale Kräfte für die Gleichstellung. Die überwiegend katholische Opposition, die sich daraufhin auch in Freiburg formierte, legte zunehmend antisemitische Argumentationsmuster an den Tag, die zum Beispiel im „Süddeutschen Katholischen Kirchenblatt“ abgedruckt wurden und damit bewusst Stimmung gegen die Reform-Bemühungen des liberalen Lagers machten. [58] Mit der Revolution von 1848 schließlich kam es auch physisch zu teils heftigen Ausschreitungen und Anfeindungen gegen die jüdische Bevölkerung. Die pogromartigen Zustände wurden zum Anlass genommen, um die rechtliche Gleichstellung der Juden noch weiter zu verzögern, nämlich um „zuwarten, bis die jetzige, den Israeliten ungünstige und sehr stürmische Aufregung vorüber ist.“ [59] Am 27. Dezember 1848 verabschiedete die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche die Grundrechte des deutschen Volkes. Die Landesrechte, die mit den Grundrechten nicht vereinbar waren, verloren daraufhin ihre Gültigkeit. So wurde auch in Baden am 13. Februar 1849 das Gesetz die Aufhebung der Beschränkung staatsbürgerlicher Rechte aus Rücksichten der Confession betreffend“ verabschiedet. [60] Zur praktischen Anwendung des eher ausweichend formulierten Gesetzestextes kam es jedoch erst viele Jahre später, wie der Fall des jüdischen Rechtsanwalts Nephtali Näf zeigt, der auf der Grundlage des neuen Gesetzes das Freiburger Ortsbürgerrecht erwerben wollte, daran aber zunächst scheiterte. [61] Erst am 4. Oktober 1862, unter maßgeblicher Mitwirkung des badischen Innenministers August Lamey, konnte schließlich das Gesetz zur Gleichstellung von Juden in Baden unterzeichnet werden, das wenige Tage später in Kraft trat. [62] Die Emanzipation der Juden in Baden gilt mit dem Gleichstellungsgesetz von 1862 als abgeschlossen, auch wenn die Gesetzgebung „noch nicht viel mehr als die Demonstration einer politischen Willensäußerung [war]“, wie Kathrin Clausing feststellt. [63]

Wie schon die Konstitutionsedikte Anfang des 19. Jahrhunderts stieß auch das neue Gesetz auf Ablehnung in ultramontanen und konservativen Kreisen, was in Freiburg durch eine Petition zum Ausdruck gebracht wurde. Darin forderten einige Bürger, das Prinzip der Gemeindefreiheit, nach dem es den Städten überlassen war, darüber zu entscheiden, ob Juden sich in der Stadt niederlassen dürfen, weiterhin aufrecht zu erhalten. [64] Das neue Gesetz trat jedoch auch gegen die erneuten Proteste der Opposition in Kraft und ebnete den Weg für die erste nachmittelalterliche Gemeinde in Freiburg. Das neue Gesetz gewährte den Juden eine bis dahin kaum gekannte Freizügigkeit und bewirkte, dass sich innerhalb weniger Jahre viele Juden, die bislang in den umliegenden Landgemeinden lebten, nach Freiburg zogen, um sich dauerhaft dort niederzulassen.

Mit der steigenden Bevölkerungszahl der Freiburger Juden ging der Wunsch nach einer Religionsgemeinde einher, die sich um die seelsorgerischen und Fürsorge-Belange ihrer Mitglieder kümmern sollte. So gründeten Freiburger Juden unter dem Vorsitz von Heinrich Zivi-Lang Anfang 1864 die „Israelitische Religionsgemeinschaft Freiburg“, die am 21. Oktober 1864 offiziell als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt wurde. [65] Am 11. Januar 1865 konnte erstmals ein Synagogenrat gewählt werden, wobei die Wahl auf Anraten des Bürgermeisteramtes unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in der Stadt mehr oder minder unbemerkt abgehalten wurde. [66] Als erster Vorsteher wurde Adolf Weil benannt, zum Rabbiner wurde Adolf Lewin berufen, der die Gottesdienste vorerst in einem provisorisch angemieteten Betsaal am Münsterplatz (heute Hinterhaus zu Schusterstraße 27) abhielt. [67] Die neue Gemeinde wuchs kontinuierlich und zählte schon im Jahr 1871, dem Jahr der Reichsgründung, 333 Mitglieder. [68] Die Notwendigkeit einer eigenen Synagoge wurde mit folgender Passage in den Gründungsstatuten der Gemeinde schriftlich fixiert: „Sämtliche Einkaufsgelder fließen in die jetzt bestehende Synagogenbaukasse, sollte aber diese Casse fragliche Gelder nicht mehr nöthig haben, sollen solche in die Gemeindekasse fließen.“ [69] Hiermit war auch der finanzielle Grundstein für die spätere Errichtung einer Synagoge in Freiburg gelegt, die nur sechs Jahre später eingeweiht werden konnte.

2.2 Der Synagogenbau 1869/70

„Die festliche Weihe des neuen israelitischen Gotteshauses auf dem Rempart wurde gestern Abend programmäßig [sic!] begangen. Der schöne Bau, gleich der kleinen Gemeinde kühn aufstrebend in maurisch-byzantinischem Stil, ist ein lebendiges Beispiel, wie Gott mächtig ist im Kleinem [sic!]. [...] Baumeister (Herr Prof. Schneider) und Maler (Herr Fritz) haben für eine erkenntliche Gegenwart und eine dankbare Nachwelt gearbeitet.“ [70]

Freiburger Zeitung vom 25.09.1870

Die Alte Synagoge in Freiburg muss ein herausragender und für die Zeitgenossen als ästhetisch empfundener Bau gewesen sein, wie dieser Ausschnitt aus der Freiburger Zeitung anlässlich ihrer Einweihung zeigt. [71] Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, war die Zeit bis zur tatsächlichen Erbauung des Gotteshauses von vielen Unwägbarkeiten und einer nur langsam voranschreitenden Emanzipation bis hin zur rechtlichen Gleichstellung der Juden in Freiburg geprägt. Wie konnte der Bau dennoch so schnell realisiert werden und wie wurde dieses Vorhaben von der Stadtgesellschaft aufgenommen?

Der Wunsch eines Synagogenbaus ging –

wie beschrieben – bereits mit der

Gründung der Israelitischen

Religionsgemeinschaft einher. Doch obwohl die Synagoge die

Freiburger Öffentlichkeit offenbar

entzückte, waren auch die Verhandlungen um

den Bau der Synagoge mit Herausforderungen

für die junge Gemeinde verbunden. Da bei der

Zerstörung der Synagoge im November 1938

eine Vielzahl von Dokumenten und

Überlieferungen, die die Geschichte und den

Bau der Synagoge von Seiten der Gemeinde zu dokumentieren

vermochten, verloren gegangen sind, ist eine

lückenlose Darstellung der damaligen

Vorgänge heute nicht mehr

möglich. [72] Es sind jedoch u.a.

ein Situationsplan, ergänzende

Erläuterungen vom 7. Juli 1869 sowie ein

Schreiben des Synagogenrats vom 26. Juli 1869 an den Gemeinderat

aus der frühen Planungsphase erhalten,

welche die Vorgänge aus Sicht der

städtischen

Überlieferung wiedergeben. [73] Die

Frage, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen die

Liegenschaft am damaligen Stadtrand erstmals in den Besitz der

Israelitischen Gemeinde überging, kann

über einen Eintrag im Grundbuch der Stadt

Freiburg beantwortet werden. Darin ist vermerkt, dass die

Israelitische Gemeinde das Grundstück

Ende 1868 von „Frau Schreiner Karl Hug

Witwe Frida [...]“

für 5.000 Gulden erworben hat und diese

Weihnachten 1868 in ihren Besitz

übergegangen sind, um dort eine Synagoge

sowie ein Gemeinde- und Schulhaus zu errichten. [74] Das

Gelände lag damals

außerhalb der Altstadt, direkt neben einer

Brauerei und einer Kaserne. Eine befestigte

Straße war beim Ankauf des

Geländes noch nicht vorhanden. Allerdings

etablierte sich die Fläche westlich der

Altstadt – schon allein durch die

Eröffnung des Freiburger Bahnhofs 1845 zu

einem schnell wachsenden Teil der Stadt, der einer raschen Bebauung

unterzogen werden sollte. Neben der Synagoge, die im

südlichen Teil des

Grundstücks erbaut wurde, stand weiter

nördlich auch ein

„Wohnhaus“ auf dem

Gelände, das als Gemeindehaus genutzt wurde

und die Verwaltung der Religionsgemeinschaft beherbergte. Es ist

nicht bekannt, wann diese Bauten errichtet wurden, es ist jedoch

davon auszugehen, dass zumindest das Gemeindehaus schon auf dem

Gelände stand, als es durch die Gemeinde

1868 angekauft wurde. [75]

Aus den städtischen Akten geht hervor, dass es im Vorfeld des Synagogenbaus zu Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Israelitischer Gemeinde kam. So war der Stadt vor allen Dingen daran gelegen, durch die Bebauung des Grundstücks, das sich zum damaligen Zeitpunkt zwar am Rande des Stadtzentrums aber dennoch in einer stadtplanerisch attraktiven Lage befand, keine Einschränkungen für künftige eigene Bauvorhaben in Kauf nehmen zu müssen. Die Stadt plante bereits während des Synagogenbaus die neue Straßenanlage des Werderrings. [76] Wenig später, in den Jahren 1910 und 1911, entstanden in unmittelbarer Nähe das repräsentative Stadttheater sowie der Neubau der Universität (heute Kollegiengebäude I). Dafür musste jedoch der Rempart, ein Überbleibsel der französischen Befestigungsanlage aus dem 17. Jahrhundert, abgetragen werden. Für das Grundstück, auf dem die Synagoge entstehen sollte, bedeutete dies, dass zusätzliche Böschungen, Treppen etc. angebracht werden mussten, für die die Israelitische Gemeinde selbst aufkommen sollte. Überdies forderte die Stadt die Gemeinde auf, ein zusätzliches, durch die Abtragung frei werdendes Gelände, das wohl an westlicher Seite an das Grundstück grenzte, zu einem von der Stadt noch zu bestimmenden Preis zu übernehmen. Während sich die Israelitische Gemeinde auf die erste Forderung einließ, die Reste der ehemaligen Befestigungsanlage auf eigene Kosten abtragen zu lassen, wollte sie der zweiten Forderung nicht sofort zustimmen. Zu Begründung hieß es:

„ Um einen der Stadt Freiburg würdigen und derselben zur Zierde gereichenden Bau herzustellen, muß sich die isr. Gemeinde weit über ihre Kräfte anstrengen, überdies stehen uns 1.) durch Abänderung des ursprünglichen Langbaus, 2.) Abtragung der 2 alten Gebäude, [...] noch bedeutende Überschreitungen des anfänglichen Kostenüberschlags bevor. Aus diesem Beweggrund wagen wir es mit der höflichen Bitte an den verehrlichen Gemeinderath heranzutreten, nur durch quasi zwangsweise Übertragung des frei werdenden Geländes nicht noch weitere, bedeutende Opfer aufbürden zu wollen, sondern uns fragliches Gelände unentgeltlich zu überlassen. [...]“ [77]

Der weitere Verlauf dieses Vorgangs ist ungewiss und kann über die städtischen Akten nicht nachvollzogen werden. [78] Gabriele Blod geht jedoch davon aus, dass es zu einem Ankauf des freigewordenen, zusätzlichen Geländes durch die Gemeinde kam und die Stadt Freiburg, im Gegensatz zu den Städten Basel und Konstanz, in dieser Sache nicht bereit war, Zugeständnisse in Richtung der Israelitischen Gemeinde zu machen. [79]

Amtlich erfasst wurde das Grundstück bei der Katastererstvermessung als Flurstück 475. Nach den Unterlagen der Kataster-Vermessung mit Stand vom 1. Juni 1900 betrug die Flurstückgröße 2.319 Quadratmeter. [80]

Mit dem Bau der Synagoge beauftragt wurde Georg Jakob Schneider, ein renommierter Freiburger Architekt, der sich nicht nur durch den solitären Bau der Villa Colombi von 1859-61, unweit der Synagoge, einen Ruf gemacht hatte. Christiane Twiehaus arbeitete heraus, dass Schneider für den Bau von insgesamt sechs badischen Synagogen verantwortlich zeichnete. Darüber hinaus erarbeitete er die Entwürfe für zahlreiche Kirchen- und Profanbauten im badischen Raum. Der Einfluss der Karlsruher Bauschule, an der er unter Friedrich Eisenlohr seine Expertise erlangte, ist unverkennbar. Der Rundbogenstil, eine Frühform des Historismus, der sich in Karlsruhe unter Heinrich Hübsch etablierte, wird auch der Freiburger Synagoge zugeschrieben. [81] Dennoch nimmt die Freiburger Synagoge unter den übrigen Synagogenbauten Schneiders einen besonderen Stellenwert ein. Er erbaute sie im „Rundbogenstil mit maurischen Motiven“, was die Zeitgenossen schon dazu veranlasste, sie als in rein „maurisch-byzantinischem Stil“ errichtet anzusehen. [82] Als einzige von Schneiders Synagogen war in Freiburg das Mauerwerk verputzt, weshalb die Synagoge insgesamt eleganter und urbaner wirkte. [83] Zwei angedeutete minarettartige Türme auf der Westseite des Gebäudes in einem sonst überwiegend im Rundbogenstil gehaltenen Bau grenzten ihn von anderen Sakralbauten, wie der barocken Jesuitenkirche (heute Universitätskirche) oder dem Münster klar ab. Vor allem die Türmchen an der Westseite erinnerten an maurische Architektur, was in der Synagogenbaukunst des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Stilmittel war, um damit auf den geografischen Ursprung des jüdischen Glaubens zu verweisen. Der Innenraum war aufwändiger geschmückt als das Äußere und wies mit einer reich verzierten östlichen Wand hinter dem Aaron HaKodesch, dem Thoraschrein, wiederum maurische Stilelemente auf. [84]

Der Kunsthistoriker Harold Hammer-Schenk geht davon aus, dass Schneider den besonderen politischen Gegebenheiten in Freiburg beim Bau der Synagoge Rechnung tragen wollte. So zog Schneider unterschiedliche Stilelemente heran und schuf damit ein Gebäude, das sich repräsentativ, aber nicht zu auffällig in seine Umgebung einfügte. [85] Da er die Synagoge nicht im romanischen Stil erbaute, durch die Rundbogen jedoch darauf verwies, umging er eine mögliche Konkurrenz zum Münster und anderen Kirchenbauten und schuf doch Anknüpfungspunkte an christliche Kirchenbautraditionen. Eine rein orientalische Bauweise, wie sie in vielen städtischen Synagogen als Ausdruck eines selbstbewussten und aufstrebend-modernen Judentums zum Ausgang des 19. Jahrhunderts üblich war, hätte die Synagoge vielleicht zu sehr von im Stadtbild bereits vorhandenen Baustilen abgehoben. Der mit Arabesken versehene Innenraum sowie die beiden Türmchen an der Westseite greifen jedoch auch das Orientalische auf und verweisen somit auf den geografischen Ursprung des Judentums. [86] Diese Annahmen lassen sich heute aufgrund fehlender Pläne und Aufzeichnungen Schneiders nicht mehr belegen, doch erscheint diese Herleitung vor der bewegten Geschichte der jüdischen Gemeinde und ihrem Verhältnis zur Stadtgesellschaft als durchaus denkbar.

Bei der Planung des Grundrisses orientierte sich Schneider erstmals an Gottfried Semper, der für die Dresdener Synagoge die ungewöhnliche Form eines schwach ausgeprägten gleichseitigen Kreuzes wählte. [87] Diese für Sakralbauten damals ungewöhnliche Grundform grenzte den Bau zusätzlich von bestehenden Kirchenbauten ab und erinnerte dadurch mehr an ein repräsentatives bürgerliches Wohnhaus denn an einen Sakralbau. Zum Zeitpunkt der Errichtung fügte sich der feine, im Rundbogenstil mit maurischen Akzenten versehene Bau auch deshalb gut in das umliegende Gelände ein und bot damit zunächst wenig Angriffspunkte für Kritiker und antisemitische Äußerungen. [88]

Dies wird auch durch die öffentliche Berichtserstattung im Zuge der Einweihungsfeierlichkeiten belegt. Im eingangs auszugsweise zitierten Artikel über die Einweihung der Synagoge, in dem die Freiburger Zeitung zum ersten Mal überhaupt über die junge Glaubensgemeinschaft berichtet, klingt vielmehr sogar eine veränderte Haltung der Stadtgesellschaft an: Sie scheint geprägt von Zuspruch und Solidarität. Insgesamt sind zwölf Artikel aus der lokalen, regionalen und überregionalen Presse über die Einweihung der Synagoge überliefert, die alle sehr wohlwollend ausfallen. [89] Neben dem schon erwähnten Bericht aus der Freiburger Zeitung fällt in der Rezeption noch ein weiterer Bericht besonders ins Auge. So heißt es in der Badischen Landes-Zeitung:

„Unsere israelitische Gemeinde hat durch diesen mit großem Kostenaufwande ausgeführten Bau bewiesen, daß sie nicht nur für ihren religiösen Kultus Opfer zu bringen bereit ist, sondern auch fest u. bürgerlich treu für alle Zukunft die Stadt Freiburg als ihre Heimat festhalten will.“ [90]

Vor dem Hintergrund der bewegten Geschichte der jungen jüdischen Gemeinde in Freiburg bekommen die hier gewählten Formulierungen eine besondere Bedeutung. Twiehaus interpretiert sie als patriotisch und an anderer Stelle sogar als „propagandistisch“ [91] – gerade im Hinblick auf die laufende kriegerische Auseinandersetzung mit dem benachbarten Frankreich, gleichsam aber auch als Ausdruck eines Wunsches der christlichen Mehrheitsgesellschaft an die jüdischen Mitbürger nach Assimilation und Solidarität mit der „Heimat Freiburg“. [92] Dazu passt, dass in den öffentlichen Stellungnahmen zur Einweihung der Synagoge weniger deren architektonischer Wert als die politische Bedeutung eines jüdischen Gotteshauses im katholischen Freiburg anklang – als Zeichen eines modernen und offenen Staates. [93]

Rückblickend symbolisiert jene öffentliche Sichtbarkeit tatsächlich eine neue Stufe im Kontext der Entwicklung hin zu einer jüdischen Gemeinde, die ihren Platz in der Stadtgemeinschaft vorerst gefunden zu haben scheint. Dieser Optimismus, der sich auch in den Predigen und Schriften jüdischer Gemeindemitglieder widerspiegelt [94] und von der Perspektive einer hoffnungsvollen Zukunft geprägt ist, gipfelt in der weitgehend enthusiastischen Kriegsteilnahme jüdischer Bürger ab 1914, Seite an Seite mit ihren christlichen Kameraden. [95] Tatsächlich täuscht jener Optimismus jedoch über die Tatsache hinweg, dass antisemitische Tendenzen in der Bevölkerung Ende des 19. Jahrhunderts wieder zunahmen oder nie wirklich verschwunden waren. Auch wenn sich Antisemitismus im bürgerlichen und auf Tourismus angewiesenen Freiburg bis dahin nicht so offen gezeigt hat wie in anderen deutschen Städten, wurde er doch spätestens mit der Kriegsniederlage von 1918 auch dort zu einer neuen Bedrohung für die positive Entwicklung der wachsenden jüdischen Gemeinde. [96] Wie fragil und undefiniert der Status der Israelitischen Gemeinde in Freiburg so kurz nach ihrer Gründung tatsächlich gewesen sein muss, zeigen nicht zuletzt die zähen Verhandlungen um einen Anbau an die Synagoge ab 1912.

2.3 Der Erweiterungsbau von 1925

Im Vergleich zum Betrachtungsgegenstand des Synagogenbaus von 1870 liegen für die Zeit des Erweiterungsgesuchs eine ganze Reihe aufschlussreicher Quellen vor, die es ermöglichen, die Haltung der Stadt zum Standort der Synagoge an der Werderstraße am Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals ausführlicher zu dokumentieren. [97]

Die jüdische Gemeinde in Freiburg wuchs seit der ab 1862 einsetzenden Landflucht stark an. So lebten nach einer Volkszählung im Jahr 1910 bereits 1320 Juden in Freiburg, was einem Bevölkerungsanteil von 1,6 Prozent entsprach. [98] Bis 1925 stieg diese Zahl noch einmal auf 1399 an, auch wenn damit nun ein insgesamt langsamerer Bevölkerungsanstieg zu verzeichnen war. [99] Im Hinblick auf die Größe der Israelitischen Religionsgemeinschaft ist es nicht verwunderlich, dass die Gemeindevorsteher bereits im März 1912 einen Antrag bei der Stadt auf einen Anbau der Synagoge stellten. [100] Vor allem der Zugang zur Frauenempore, der rechter und linker Hand des Hauptportals durch eine hölzerne Wendeltreppe angebracht war, barg mit dem Anwachsen der Glaubensgemeinschaft ein erhöhtes Einsturz- und Unfallrisiko. Wie aus der städtischen Überlieferung hervor geht, waren die Vertreter der städtischen Ämter von diesem Vorhaben jedoch alles andere als angetan. In einem Schreiben des Hochbauamtes an den Stadtrat vom April 1912 heißt es, dass die geplante Erweiterung der Synagoge nicht genehmigungsfähig sei. Diese Feststellung wird noch durch eine grundsätzliche Einschätzung zur Bausituation an der Werderstraße ergänzt:

„[...] Wir fügen noch bei, daß es uns überhaupt nicht im Interesse der Stadt zu liegen scheint, wenn die Synagoge an jener Stelle stehen bleibt und sogar noch erweitert wird, weil sie das ganze monumentale Straßenbild störend beeinflußt, da sie schräge zur Bauflucht der Hauptstraße (Werderstraße) steht. Dieser störende unschöne Eindruck würde aber noch wesentlich verstärkt werden, wenn die Synagoge nach der Werderstraße hin vorgebaut wird. Wir sind deshalb der Ansicht, daß dies seitens der Stadt mit allen Mitteln verhindert werden sollte. [...]“ [101]

Anschließend wird in dieser Stellungnahme noch darauf verwiesen, dass auf das Areal, auf dem die Synagoge und die benachbarte Löwenbrauerei-Aktiengesellschaft stehen, eigentlich „Geschäftshäuser mit schönen Läden, Caférestaurants im Erdgeschoss und Hotelräume in den Obergeschossen“ gehörten. Die Israelitische Gemeinde solle dafür am besten an anderer Stelle eine neue Synagoge errichten, zur Not mit Unterstützung der Stadt. [102] Sowohl die Inhalte als auch der Duktus dieses Schreibens verdeutlichen, dass die Diskussion um die Erweiterung des Synagogenbaus nicht nur bautechnisch sondern auch emotional hinsichtlich des Wunsches der Stadt nach einem „monumentalen“ Straßenbild geführt wurde. Die erst kürzlich errichtete und gefeierte Synagoge wird nun als „störend“ empfunden, eine Verlegung wird ganz unverhohlen in Kauf genommen. Tatsächlich hatte sich das Areal rund um die Synagoge in den letzten Jahren deutlich verändert. Neben dem Stadttheater, das zwischen 1905 und 1910 gegenüber der Synagoge erbaut wurde, entstand von 1907 bis 1912 auf dem südlichen Nachbargrundstück das neue und ausladende Universitätsgebäude. Neben diesen beiden Bauten erschien die filigrane Synagoge den Stadtplanern offensichtlich als unpassend. Die zähen und aus Sicht der Israelitischen Gemeinde ernüchternden Verhandlungen um die Bewilligung eines Anbaus zogen sich durch das Für und Wider der beteiligten Behörden über mehrere Jahre und wurden 1914 durch den Beginn des Ersten Weltkrieges unterbrochen. [103] Erst Mitte der 1920er Jahre konnten sie wieder aufgenommen werden. Am 21. März 1924 schrieb der Synagogenrat erneut an den Freiburger Stadtrat:

„Die unhaltbaren Zustände der Aufgänge zu den Frauenemporen unserer Synagoge zwingen uns, das Treppenhaus nach der Westseite hin zu erweitern und bei dieser Gelegenheit die Synagoge durch den Anbau einer Vorhalle zu vergrößern, um dadurch auch einige neue Plätze zu gewinnen. [...]“ [104]

Die grundsätzliche Haltung der Stadt zu dieser Sache jedoch schien sich im Vergleich zur Situation von 1912 nicht wesentlich geändert zu haben, gleichwohl sie eine Entscheidung für einen Anbau aufgrund der offensichtlichen Gefahrenlage durch die überlastete Holztreppe zur Frauenempore nun als zunehmend unumgänglich einschätzte. Langfristig aber sollte die Synagoge von diesem Platz weichen und an anderer Stelle als neues jüdisches Gotteshaus entstehen. [105] Diese Annahme wird durch eine Einschätzung des städtischen Hochbauamts vom März 1924 bestätigt:

„Das vorliegende Bauvorhaben wird sich nicht wohl hintenanhalten lassen, so sehr auch aus städtbaulichen Gründen zu wünschen wäre, dass das bauliche Durcheinander an der Werderstrasse zwischen Bertold- und Löwenstrasse recht bald verschwindet und einer geschlossenen, in den Rahmen der umgebenden Monumentalgebäude passenden Architektur Platz macht. Entgegen diesen, für die Gestaltung eines hervorragenden Punktes im Stadtbild recht wesentlichen Interessen bedeutet die Durchführung der geplanten Vergrößerung eine Festlegung des unerfreulichen Zustandes auf weitere lange Jahre hinaus. [...] Wir stellen daher den Antrag, der Stadtrat wolle vor endgültiger Entscheidung in dieser wichtigen, da öffentliche Interesse berührenden Frage die Vorlage der Fassadenpläne verlangen. Städt Hochbauamt.“ [106]

Die Pläne für den Anbau und somit auch für die Fassadengestaltung wurden von Arthur Levi, einem Freiburger Architekten angefertigt, der 1914 bereits die Pläne für eine Abortanlage neben der Synagoge sowie 1922 für eine Mikwe an der Nordostseite des Gemeindehauses entwarf. [107] Der Anbau der Synagoge sollte demnach in romanischem Stil umgesetzt werden. Die maurischen Akzente, die vor allem durch die beiden Türmchen an der Westseite bedingt waren, wurden durch den Rückbau der Türme minimiert. [108] Harold Hammer-Schenk geht davon aus, dass die Gemeinde somit auch auf die veränderte Bausituation an der Werderstraße mit ihren angrenzenden Monumentalbauten reagieren und sich diesen anpassen wollte. [109] Es liegt die Vermutung nahe, dass die rein romanische Ausführung des Baus auch eine Konsequenz aus den negativen Äußerungen der Stadt im Vorfeld des Anbaus gewesen ist.

Ende Juli 1924 stimmte der Stadtrat dem Baugesuch schließlich zu, nicht aber ohne daran die Erwartung zu knüpfen, „dass durch die jetzt beabsichtigten baulichen Veränderungen einer späteren Neugestaltung des ganzen Blocks zwischen Bertold-, Werder- und Löwenstraße, sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben, ein Hindernis nicht erwachsen werde.“ [110]

Für die Umsetzung des Anbaus musste die Israelitische Gemeinde ein Darlehen in Anspruch nehmen. Ein Darlehen aus städtischen Mitteln war nicht möglich, jedoch stimmte die Stadt einem Darlehen der städtischen Sparkasse zu einem niedrigen Zinssatz zu. Auf diese Weise wurde der Israelitischen Gemeinde ein Darlehen in Höhe von 50.000 RM bewilligt zu einem Zinssatz von elf, später zwölf Prozent. [111]

Dass die Grundstücke an der Werderstraße schon zu dieser Zeit ein attraktives und deshalb begehrtes Gelände gewesen sind, verdeutlich auch folgender Vorgang: Die Sinner’sche Löwenbrauerei, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gelände der Israelitischen Gemeinde eine Bierhalle mit Biergartenausschrank als Dependance des eigentlichen Brauereigeländes im Stadtteil Stühlinger betrieb, versuchte 1930 bei der Stadt die Baugenehmigung für mehrere kleine Verkaufsbuden zu erwirken, die sich entlang der Werderstraße erstrecken sollten. Die Stadt reagierte darauf zunächst mit Unwillen, würde dieses Bauvorhaben doch die eigentlichen Baupläne der Stadt zusätzlich durchkreuzen. In einer gemeinsamen Sitzung des Brauereidirektors Bayer mit einem Referenten des Bürgermeisters am 24. Juli 1930 schlug Bayer der Stadt eine Art Tauschhandel für die Erfüllung der Wünsche gleich beider Seiten (Stadt und Brauerei) vor, der aus dem Sitzungsprotokoll abzulesen ist:

„Der Unterzeichnete ließ erkennen, daß die Frage der verbreiterten Durchführung des Werthmannplatzes für die Stadtverwaltung nicht ein nur auf dem Papier stehender Plan, sondern ein ernstlich verfolgtes Ziel sei. Die Sinnersche Gesellschaft solle überlegen, in welcher Weise sie diesem Ziel, am dem sie ja auch ein großes Interesse habe, dienen wolle.

[...]

Direktor Bayer erklärte, daß über die etwaige Geländeabtretung [der Brauerei an die Stadt, Anm. JW] jederzeit dann eine Verständigung möglich sein werde, wenn die Gesellschaft dafür auf dem Nachbargrundstück entschädigt werde, das jetzt noch der israelitischen Gemeinde gehöre, das aber von der Stadt sicherlich erworben werden müsste, wenn sie in der aufgeworfenen Frage zu einer Lösung kommen wolle. [...]“ [112]

Die Stadt ging auf diesen Vorschlag von Bayer nicht näher ein. Der Vorgang verdeutlicht aber zum einen, mit welcher Selbstverständlichkeit auch lokale Unternehmer davon ausgehen konnten, dass das Areal rund um die Synagoge alsbald den Besitzer wechseln würde und zum anderen, dass die Überlegungen und Entscheidungen dazu auch ohne den Einbezug des Synagogenrats oder weiterer Mitglieder der Israelitischen Gemeinde vonstattengehen könnten.

Vor diesem Hintergrund muss schließlich auch die Einschätzung von Kathrin Clausing, dass es beim Ankauf des Synagogenareals im März 1939 wahrscheinlich keine Mitbewerber gegeben hat, zumindest infrage gestellt werden. Begehrlichkeiten weiterer Anrainer sind aufgrund des oben beschriebenen Vorgangs zumindest nicht ausgeschlossen. Dies würde das offensive Vorgehen der Stadt beim späteren Ankauf des Areals zusätzlich begründen. [113]

Ein weiterer Aspekt tritt in der Korrespondenz rund um das Baugesuch der Sinner’schen Brauerei, diesmal am 22. Januar 1931, zu Tage. Der Bezirksrat machte bezüglich einer zuvor eingereichten schriftlichen Beschwerde gegen das Baugesuch der Löwenbrauerei A.G. nämlich noch einmal unverhohlen deutlich, wie der „Traum“ der Stadt und der angegliederten Behörden zuständigen bzgl. des Areals aussieht:

„Amt und Bezirksrat kennen den alten Wunsch der Stadt, den Rotteck- und Werthmannplatz durch einen breiten Straßengang zu verbinden, wohl. Sie würden es auch – schon im Interesse der Behebung der Arbeitslosigkeit lebhaft begrüßen, wenn die Stadt bald an dies grosse Werk, das den Abbruch der erst vor einigen Jahren erweiterten Synagoge und drei mehrstöckiger Wohnhäuser nördlich der Bertholdstraße zur Voraussetzung hat, herantreten könnte. Beide Stellen glauben jedoch nicht, dass sich dieser Traum in irgendwie absehbarer Zeit erfüllen lassen wird.“ [114]

Der Wunsch nach dem „Abbruch der Synagoge“ wurde hier erstmals schriftlich geäußert. Die Vermutung liegt nahe, dass der Brand im November 1938 sowie der daran schließende Abriss der Synagogenruine der Stadt sowie weiteren am Platz vertretenen Interessenten ganz besonders in die Hände gespielt haben musste. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Motivlagen von 1931 mit denjenigen ab 1933 in Verbindung standen, bzw. ob schon vor 1933 antisemitische Motive den Wunsch der Stadt, die Synagoge an dieser Stelle möglichst zu entfernen, eine Rolle gespielt haben könnten oder nicht. Aus den städtischen Akten sind antisemitische Motive, den Bau und die Erweiterung der Synagoge betreffend, nicht eindeutig abzulesen. Die damit verbundenen Fragen gilt es im Rahmen der folgenden Kapitel näher zu betrachten.

3. Entrechtung, Zerstörung, Verfolgung – Die schrittweise Verdrängung jüdischen Lebens aus Freiburg 1933–1938

3.1 Zur allgemeinen Situation für die Freiburger Juden 1933–1938

Um die verbrecherischen Geschehnisse rund um die Pogromnacht von 9. auf 10. November 1938 in den Kontext der ab 1933 einsetzenden, schrittweisen Entrechtung und Enteignung der jüdischen Bevölkerung einordnen zu können, sei im Folgenden ein kursorischer Überblick über die Verläufe dieses gesellschaftlichen Ausschlusses dargelegt. [115] Dabei können nicht alle, für die Betrachtung dieser Zeitspanne relevanten Schritte in Gänze abgebildet werden, vielmehr sollen deshalb besonders diejenigen Gesetze und Entwicklungen in den Blick genommen werden, die eine unmittelbare Bedeutung für das jüdische Gemeindeleben im Umfeld der Synagoge, die „Arisierungsvorgänge“ sowie die Kommunikation zwischen Israelitischer Gemeinde und städtischen Behörden gehabt haben.

Mit der „Machtergreifung“ [116] Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 begann nicht nur die schrittweise Abkehr von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Es war vor allem die Lebenssituation der Jüdinnen und Juden sowie die derjenigen Menschen in Deutschland, die nicht dem rassistischen Ideal des „Arischen“ entsprachen, die sich ab diesem Tag nahezu täglich verschlechterte. Die sukzessive gesellschaftliche Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden, die später im millionenfachen Mord endete, begann bereits wenige Monate nach der Ernennung Hitlers zum Reichkanzler – unter anderem mit gezielten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte und Einrichtungen. [117] In Freiburg wurden im Rahmen des durch die propagandistische Presse verbreiteten Aufrufs um Boykott jüdische Geschäfts- und Kaufhäuser mit antisemitischen Hetzparolen beschmiert, Kunden wie Besitzer eingeschüchtert und ihre Läden zu vorübergehenden Schließungen veranlasst. Der am 9. April 1933 nach einer gezielten Hetzkampagne durch Mitglieder der NSDAP beurlaubte Freiburger Oberbürgermeister Otto Bender wurde bereits am darauffolgenden Tag durch Franz Kerber abgelöst. Dieser war schon 1930 in die NSDAP eingetreten und verfolgte als Hauptschriftleiter des antisemitischen und propagandistischen Nachrichtenblattes „Der Alemanne“ einen strengen nationalsozialistischen Kurs. [118] Wenige Tage nach seiner Amtseinführung richteten sich Kerbers erste antisemitische Maßnahmen u.a. gegen das rituelle Schächten, jüdische Literatur und eben auch jüdische Kaufhäuser. [119] Während die Boykottmaßnahmen jedoch im Hinblick auf die angeschlagene wirtschaftliche Lage des Reiches von der Parteiführung im Nachhinein als wenig zielführende Maßnahme angesehen wurde, schritt die Diskriminierung und sofort spürbare Entrechtung auf anderen Gebieten weiter voran: Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 und drauffolgenden Durchführungsverordnungen, die im Mai veranlasst wurden, ging die Diskriminierung und Entlassung von „nicht-arischen“ Beamten einher. [120] In Freiburg wurde sogar noch vor dem Inkrafttreten des auf Reichsebene wirksamen Gesetzes veranlasst, alle jüdischen Lehrkräfte zu entlassen. [121] Darüber hinaus wurde die Anzahl der neuaufgenommenen jüdischen Studierenden pro Jahrgang auf 1,5% der „arischen“ Studierenden reduziert. [122] Grundlage dafür bildete das „Gesetz gegen die Überfüllung von deutschen Schulen und Hochschulen“, das durch das badische Kultusministerium im April 1933 verabschiedet wurde. [123] Auch für freiberuflich Tätige, wie jüdische Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Architekten etc. gestaltete sich das Ausüben ihrer Berufe immer schwieriger. [124] Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 schufen die Nationalsozialisten schließlich ein Instrumentarium, um ihre rassistische Diskriminierungspolitik auch juristisch legitimiert umsetzen zu können. Waren gerade die Boykottaktionen vom April 1933 noch von einer gewissen Unsicherheit geprägt, welches Geschäft nun eigentlich als „jüdisch“ anzusehen und deshalb zu boykottieren war, wurde von nun an gesetzlich und unter Bezugnahme auf eine pseudowissenschaftliche Rassenlehre geregelt, wer als Jude und wer als „Arier“ zu gelten hatte. [125] Juden wurden daraufhin zu Bürgern zweiter Klasse degradiert: Während „arische“ Bürger als „Reichsbürger“ firmierten, stand Juden lediglich der Status der „Staatsbürger“ zu [126] – eine Entwicklung, die schmerzlich an die Phase der mühsam und erst kürzlich errungenen Emanzipation bis 1862 erinnert. [127]

Einen besonderen Stellenwert für die vorliegende Betrachtung haben die Vorgänge der sogenannten Arisierung. Die Enzyklopädie des Nationalsozialismus, herausgegeben von Wolfgang Benz, Hermann Graml und Herrmann Weiß spricht von „Arisierung“ als einem „nat.soz. Begriff für den Prozess der Entfernung der dt. Juden aus dem Wirtschafts- und Berufsleben.“ [128] Dabei umfasse sie sowohl die Enteignung jüdischen Besitzes und Vermögens zugunsten von Nichtjuden ebenso wie die Einschränkung jüdischer Erwerbstätigkeit oder den direkten Zugriff auf jüdisches Vermögen. [129] Die „Arisierung“ wird in der historischen Forschung heute als eine fokussierte Maßnahme der Nationalsozialisten innerhalb eines dynamischen und teilweise unkoordinierten Ausschlussprozesses der Juden aus der deutschen Gesellschaft angesehen. Ein Prozess, in dem die Grenzen zwischen wirtschaftlichen, sozialen oder juristischen Maßnahmen nicht immer trennscharf gezogen werden können. [130] In der Geschichtswissenschaft hat sich in der Folge deshalb die Benutzung des Begriffs in einer eher weiten Definition durchgesetzt, die ein umfassendes Bild von Verdrängung, Enteignung und Vertreibung zeichnet, mitunter sogar die Deportationen ab 1941 umfasst. [131] Obwohl der Begriff „Arisierung“ in der Geschichtswissenschaft die propagandistische Sprache der Nationalsozialsten aufgreift und sie auf diese Weise reproduziert, hat sich bislang keine konsensfähige Alternative durchsetzen können. [132] Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird unter „Arisierung“ die Enteignung der jüdischen Bevölkerung aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zugunsten der „arischen“ Mehrheitsgesellschaft verstanden, die neben dem zwangsweisen Verlust von privatem, unternehmerischem oder institutionellem Besitz auch den Verlust von Arbeitsplätzen und beruflichen Positionen einschließt.

Schon ab 1933 kam es zu teilweise erzwungenen oder durch die wirtschaftlichen Verhältnisse unvermeidlich gewordenen Verkäufen von jüdischem Eigentum an „arische“ Besitzer. Diese erste Phase der „Arisierung“, die auch als „schleichende Arisierung“ [133] bezeichnet wird, vollzog sich überwiegend im Stillen und ohne rechtliche Grundlage, da der Verkauf von jüdischen Immobilien und Wirtschaftsgütern bis ins Jahr 1937 nicht unter staatlicher Steuerung erfolgte. [134] Gleichwohl hatten die schon zu dieser Zeit zunehmenden Einschränkungen für Juden natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Bereitschaft der jüdischen Besitzer, ihr Eigentum schnell, wenn nötig unter Wert, zu verkaufen, zum Beispiel um eine Ausreise und einen Neuanfang im Ausland finanzieren zu können. Davon profitierten nicht nur private „arische“ Neubesitzer sondern in besonderem Maße auch Kommunen und Parteiorgane der NSDAP. [135] Die Verkaufsbedingungen für die jüdischen Eigentümer verschlechterten sich zusehends. Grund hierfür waren nicht nur die anwachsende Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben und der damit einhergehende Statusverlust, sondern auch die wirtschaftlichen Einbußen als Folge von Boykottaktionen, Umsatzrückgängen und Gewerbebeschränkungen. [136] Nach der 1937 einsetzenden Vollbeschäftigung war die Reichsführung nicht länger auf die Schonung jüdischer Betriebe zum Zwecke der wirtschaftlichen „Gesundung“ des Reiches angewiesen. Staatliche Investitionen wie der Autobahnbau oder Steuererleichterungen für Landwirtschaft, Wohnungsbau und Automobilindustrie trugen mit dazu bei, die Arbeitslosenzahlen von rund fünf Millionen im Jahr 1933 auf unter eine Million Erwerbslose im Jahr 1937 zu senken. [137] Mit dem Narrativ des eingelösten Wahlkampfversprechens von 1933 konnte die NSDAP nun auf noch mehr Zuspruch aus der Bevölkerung hoffen und nutzte dies, um ihre wirtschaftlichen Interessen vor allem in Richtung Aufrüstung und Autarkie zu steuern. Zwischen November 1937 und April 1938 setzte eine Radikalisierung der nationalsozialistischen Arisierungspolitik ein, die mit der Umsetzung des 1936 von Hitler initiierten und von Hermann Göring koordinierten Vierjahresplanes für die Wirtschaft in Zusammenhang steht und sich mit der Amtsübernahme Walther Funks als Reichswirtschaftsminister noch einmal verschärfte. [138] Jüdisches Vermögen und Eigentum sollte – so die perfide Vorstellung – möglichst schnell und umfassend dem „deutschen Volkskörper“ zugeführt, die Situation für die „Reichsbürger“ verbessert und die Wirtschaft des Landes damit weiter saniert und für den bevorstehenden Krieg vorbereitet werden. [139]

In Freiburg stellten sich die Verhältnisse in diesem Zusammenhang anders dar als im Rest des Reichsgebiets: Hier wurden Verschärfungen in der „Arisierungspolitik“ sowie ein erhöhter Verfolgungsdruck auf jüdische Unternehmen und Einrichtungen schon einige Monate früher vorgenommen. [140] Bis Ende 1937 nämlich galt eine Vielzahl jüdischer Betriebe in Freiburg bereits als „arisiert“. [141] Wie Andrea Brucher-Lembach anhand von Freiburger Einzelfallakten nachwies, hatte Johann Stöckinger darauf entscheidenden Einfluss: Als neu berufener Oberregierungsrat des badischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums bildete seine Person eine Kontrollinstanz lokaler Arisierungsvorgänge. Für die „Arisierung“ in Freiburg war damit fortan das badische Wirtschafts- und Finanzministerium in Karlsruhe zuständig. Alle Kaufinteressenten mussten sich mit dieser Behörde, bzw. mit Stöckinger persönlich in Verbindung setzen, um ihre „Kaufwünsche“ über jüdisches Eigentum anzumelden. In dieser Funktion brachte sich Stöckinger in einzelne Abläufe stets zum Vorteil „arischer“ Interessenten sowie zum Nachteil der jüdischen Verkäufer ein. [142]

Mit der Verordnung über die Erfassung jüdischer Vermögenswerte trat am 26. April 1938 eine Regelung in Kraft, die auch auf Reichsebene eine erneute Verschärfung der wirtschaftlichen Situation für die jüdische Bevölkerung bedeutete. Diese sollte als „Grundlage einer sachgemäßen und planvollen Arisierung“ [143] dazu dienen, sämtliche jüdische Vermögenswerte zu erfassen, um sie später systematisch dem Reichsvermögen zuführen zu können. Diese Verordnung wird auch bei der Frage nach der sogenannten Verwertung des jüdischen Gemeindevermögens in Freiburg eine Rolle spielen. [144] Es folgten zahlreiche weitere Gesetze, wie eine Anordnung vom 26. April 1938, die besagte, dass alle Kaufverträge, an deren Vertragsabschluss eine jüdische Seite beteiligt war, von einer übergeordneten Behörde offiziell genehmigt werden mussten. [145] Was Stöckinger schon seit einigen Monaten sehr erfolgreich in Baden umsetzte, wurde mit diesem Gesetz auch auf Reichsebene zu einer bewährten Praxis systematischer Enteignung. [146]

Ein Umstand der für die Israelitische Religionsgemeinschaft von nicht unerheblicher Bedeutung war, ist die Erlassung des Gesetzes über die rechtliche Stellung der jüdischen Kultusvereinigungen vom 28. März 1938, nach dem alle jüdischen Kultuseinrichtungen, und somit auch die Israelitische Religionsgemeinschaft Freiburg, ihren Status als öffentlich-rechtliche Körperschaften verloren. [147] Ab diesem Zeitpunkt traten sie lediglich noch als „rechtsfähige Vereine des bürgerlichen Rechts“ in Erscheinung und konnten nicht länger von steuerlichen und weiteren üblichen Vergünstigungen, wie sie sie als Körperschaft des öffentlichen Rechts erhalten hatten, profitieren. [148] Vormals als Beamte angestellte Mitglieder der Gemeinde wurden nun Angestellte des bürgerlichen Rechts. Auch auf dieser Ebene war damit nun ein ähnlicher rechtlicher Status erreicht, wie er vor der Emanzipationsbewegung Ende des 19. Jahrhunderts galt.

Alle diese Maßnahmen erlangten mit der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 einen weiteren traurigen Höhepunkt. Die sukzessive Entrechtung und Demütigung brach sich in dieser Nacht bahn in bis dahin beispielloser Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung und ihr Eigentum.

3.2 Die Zerstörung der Synagoge in der Pogromnacht von 1938 und die einsetzende staatliche „Arisierung“

In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 wurden der Freiburger Rabbiner Dr. Siegfried Scheuermann, der Kantor David Ziegler sowie der Vorsteher des Synagogenrats Löb David Maier aus ihren Wohnungen gezerrt und zur Synagoge an der Werderstraße gebracht. Dort mussten sie mit ansehen, wir die Synagoge in Flammen stand. Die Feuerwehr wurde laut Zeugenaussagen von den Brandstiftern dazu angehalten, die brennende Synagoge nicht zu löschen. [149] Lediglich die umliegenden Gebäude, wie das der Universität, sollten durch die Feuerwehr geschützt und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. [150] Wenige Stunden nach dieser Demütigung wurden die drei Männer gemeinsam mit 134 anderen männlichen Freiburger Juden überwiegend von SA-Mitgliedern Gefangen genommen und zunächst in unterschiedliche SA-Lokale, dann zentral ins Kornhaus am Münsterplatz und später in das Freiburger Gefängnis gebracht. [151] Von dort aus wurden sie, nach teilweise schweren Misshandlungen, am Abend des 10. November in das Konzentrationslager Dachau deportiert. [152] Erst nach mindestens sechs Wochen und unter der Auflage, das Land schnellstmöglich zu verlassen sowie ihren Besitz zu veräußern, durften sie nach Freiburg zurückkehren. [153] Zwei der am 10. November deportierten Freiburger Juden starben noch in Dachau. [154] Die Rückkehrenden fanden, gedemütigt und gequält, eine veränderte Stadt vor, in der sie künftig weder auf eine religiöse Heimstatt noch auf eine Veränderung ihrer dramatischen Lage hoffen konnten.

Die Vorgeschichte der Reichspogromnacht ist in der historischen Forschung vielfach untersucht und beschrieben worden. [155] Dabei eint die Mehrheit der Darstellungen die Interpretation dieses Verbrechens als „Wende“, „Radikalisierung“ oder neuer „Höhepunkt“ der nationalsozialistischen Ausgrenzungspolitik. [156] Das Datum ist in diesem Zusammenhang jedoch als eine eher zufällige Wegmarke einzuschätzen. So bot die Ermordung des deutschen Gesandtschaftsrats Ernst Eduard vom Rath durch den 17-jähringen, deutsch-polnischen Juden Herschel Grynszpan in Paris der NS-Führung einen willkommenen Vorwand, um gegen die schon zu dieser Zeit um fast alle Rechte beschnittene jüdische Bevölkerung in Deutschland mit einer bis dahin ungekannten Brutalität und Unmenschlichkeit als einer Art „Vergeltungsakt“ vorzugehen. [157] Wer auf Reichsebene genau den Anstoß für die Aktionen in der Nacht auf den 10. November gegeben hat und wer an ihrer Umsetzung tatsächlich mit beteiligt war, gilt heute als nicht eindeutig nachweisbar. [158] Jedoch ist der maßgebliche Einfluss Joseph Goebbels, in seiner Funktion als Reichspropagandaminister und enger Vertrauter Hitlers, auf Intensität und Verlauf der Ausschreitungen unbestritten. [159] Am Abend des 9. November 1938 hielt er sich gemeinsam mit Hitler in München auf, um einer abendlichen Veranstaltung beizuwohnen. Als der Tod Raths gegen 21 Uhr bekannt wurde, zogen sich Hitler und Goebbels zu einem „intensiven Gespräch“ zurück. Wenig später ließ Goebbels in einer öffentlichen Rede, die er auszugsweise in seinen Tagebucheinträgen festhielt, verkünden, Hitler habe „auf seinen [Goebbels’, Anmerkung J.W.] Vortrag entschieden, daß derartige Demonstrationen von der Partei weder vorzubereiten, noch zu organisieren seien, soweit sie spontan entstünden, sei ihnen aber auch nicht entgegenzutreten.“ [160] Es sollte nach einem spontanen „Volkszorn“ aussehen, der sich in dieser Nacht gegen die deutschen Juden richten sollte. Daraufhin ergingen, teilweise unkoordiniert, Weisungen zunächst an die Gauleiter (ab 22.30 Uhr), dann an die SA, die Gestapo sowie ab ca. 1.30 Uhr an die SS. [161] Laut den überlieferten Anweisungen Reinhard Heydrichs sollten Synagogen, jüdische Wohnungen und Eigentum zerstört werden, mit der Einschränkung, dass deutsches Eigentum dabei keinen Schaden nimmt. [162] Außerdem galt es, Archivmaterial aus den Synagogengemeinden sicherzustellen und dem Sicherheitsdienst zu übergeben. [163] Verboten waren hingegen Plünderungen, was vor dem Hintergrund der tatsächlichen Geschehnisse fast zynisch wirkt.

Der Brand der Freiburger Synagoge brach zwischen drei und vier Uhr morgens aus. [164] Als Brandstifter wurden im Nachhinein der SS-Standartenführer Walter Gunst sowie weitere SS-Mitglieder ausgemacht. [165] Die SA mit SA-Brigardeführer Joachim Weist aus Freiburg kam später hinzu, um die Brandstelle abzusperren. Weist und Gunst gaben später die Weisung heraus, auch die Synagogen in den umliegenden Ortschaften zu zerstören. [166] Alle Täter waren dazu angehalten, nicht in Uniform zu erscheinen und am besten auswärtig zu sein, um möglichst unerkannt bleiben zu können. Auf diese Weise sollte eine Beteiligung von NSDAP-Organen verschleiert werden. [167] In Freiburg verschafften sich die Männer zunächst gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus der Israelitischen Religionsgemeinschaft am Werthmannplatz 1 und verwüsteten die dort befindlichen Gemeinde- und Wohnräume, wohl auf der Suche nach den Schlüsseln für die Synagoge. Wenig später drangen sie in die Synagoge ein, legten Feuer und entwendeten Archivmaterialien und weitere Dokumente aus dem Keller der Synagoge. [168] Aus der Synagoge konnten lediglich ein Kronleuchter, die hölzernen Außentüren sowie die steinernen Gesetzestafeln vor der Zerstörung gerettet werden. [169] Am nächsten Morgen bot sich den Freiburgern an der Werderstraße ein Bild der Verwüstung. Die Synagoge war innen komplett ausgebrannt, das Dach war eingestürzt. Das Gelände wurde von der Polizei weitgehend abgesperrt. Die Außenmauern der Synagoge waren am Morgen des 10. November aber zumindest teilweise noch gut erhalten. Dies belegt eine 2018 bekannt gewordene Fotografie, die auf den 12. November 1938 datiert ist, wohl aber bereits am 10. November 1938 aufgenommen wurde und die Südseite der Synagoge in Richtung Norden fotografiert zeigt. [170] Diese Fotografie stammt von dem damals in der erzbischöflichen Finanzverwaltung tätigen Josef Vollmer. [171] Galt eine Fotografie des ehemaligen NSDAP-Mitglieds und späteren Juristen Wolf Middendorff [172] bis vor Kurzem als einzig überlieferte Abbildung des zerstörten Synagogengeländes [173] , trat mit der neuen Fotografie von Vollmer eine gänzlich neu zu bewertende historische Sachlage zu Tage: Die Zerstörung der Synagoge war am Morgen des 10. November längst nicht so umfassend gewesen, wie dies in der bis dahin tradierten Aufnahme von Wolf Middendorff erschien. Middendorffs Aufnahme musste demnach zu einem späteren Zeitpunkt, also zwischen dem Nachmittag des 10. Novembers und dem Abend des 11. Novembers gemacht worden sein. Der Zustand der Synagoge, wie ihn Vollmer fotografierte, legt die Vermutung nahe, dass ein Abriss des Gebäudes aus statischen Gründen nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Jedoch lag es sicherlich nicht im Interesse der nationalsozialistischen Stadtführung, die Synagoge zu erhalten. Die Brandruine wurde im Auftrag der Stadt deshalb zügig gesprengt. [174] Wie den Aufzeichnungen der Journalistin und Zeitzeugin Käthe Vordtriede zu entnehmen ist, wurden die Reste der ausgebrannten Synagoge rasch abgetragen und der übrig gebliebene Schutt später für den Straßenbau verwendet. [175] Die Freiburger Öffentlichkeit reagierte – das zumindest legen die meisten Zeugenaussagen nahe – verhaltend bis ablehnend auf die Ausschreitungen und die offene Gewalt. Das Image der Stadt als kulturelles und touristisches Zentrum im Südwesten des Landes stand auf dem Spiel. [176] Gleichzeitig hat es jedoch keine private oder öffentliche Stellungnahme (z.B. von Seiten der Kirchen) gegeben, die die Vorgänge verurteilt hätte. Clausing geht davon aus, dass das Schweigen über die zerstörerischen Maßnahmen alleine jedoch schon als eine Absage an diese Form der Politik gewertet werden kann. [177]